这是由2000年11月,世界客属第十六届恳亲大会在龙岩召开时附上的“上杭郭氏始祖十六承事郎郭福安像”。上杭县的开基始祖就是郭福安公。但他首先是个古矿业家。

古有郭福安,今有陈景河,上杭县紫金山金铜矿的古今传奇

上杭县的名称源于《诗经·卫风·河广》“谁谓河广,一苇杭之。”据民国时丘复主纂的《上杭县志》记载,769年(唐大历四年),析龙岩湖雷下堡设场(人群聚集的平地),因该场状若木排,浮于水上,故以上杭为名。后于994年(宋淳化五年),升场为县,但仍沿用场名,始称上杭县,隶从汀州(今福建长汀附近古城)。传说未开县以前,有白鹤仙称赞此地:“袍山苍苍,江水洋洋,五百年后,朱紫盈坊。”言讫化白鹤飞去。未几,果迁县治于此。”(见明代成化年间修编的县志)神话归神话,那么是谁选定在这块风水宝地开基创业呢?

郭福安{(984–1071),号海晏,系唐代名相郭子仪第十三代裔孙)},少年时住在西鲁太原,他精明能干,年仅十六就当朝庭的承事官了。北宋真宗年间在他38岁时,朝廷敕命他任盐铁司承事郎,供给其当时最好的技术装备、器材并拨给他充足的经费,他随即携带家眷,率领百名技师从江西抚州来到福建省的西南部紫金山钟寮场金铜矿。这个七品官员凭借丰富的采矿和冶炼学识,加上治理有方,经过艰辛开釆后业绩显著,年向朝廷交纳近二百两贡金和大量纯铜。(见1875年修编的《杭川祝山郭氏族谱、1995年《闽西史志》等史料)。五年后(1027),钟寮场出现“坑冶盛兴、商旅辐辏”一片繁荣景象。(见县志第二页)

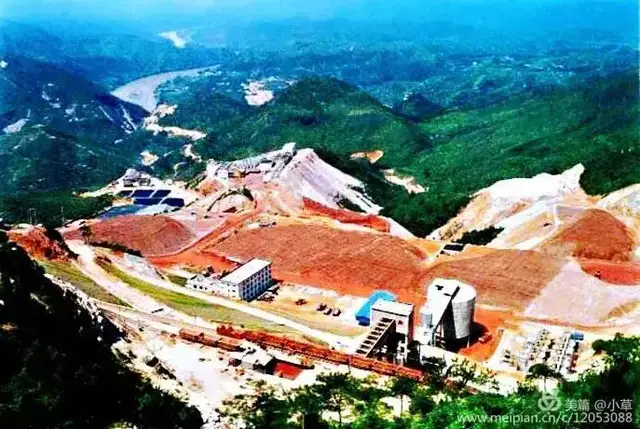

1983年,紫金矿业集团股份有限公司陈景河董事长时任闽西地质大队分队长,从《汀洲府志》上,看到了关于紫金山“宋康定年间盛产金因名”的记载(郭福安到钟寮场后,才在官方的正史上第一次出现上杭紫金山产金的记载),对紫金山心驰神往,在他的带领下,闽西地质八队的地质勘察队员四进三出,开山劈地,艰辛探索,从紫金山山上古代采金留下的古老矿洞中提取了样品,发现了金铜矿。如今,紫金矿业从一个小型国有矿产公司成为一家国际大型矿业集团公司,紫金山矿已经成为全国单体产量最大的金矿,以郭福安为代表的宋代金山开发功不可没。

紫金山金铜矿于2009年在矿山上建立了国家矿山公园,公园入口主碑的人字塔第一版浮雕墙和出口处的大型铜浮雕、上杭紫金大酒店大堂浮雕墙都分别展示了北宋盐铁官“福安开采”“康定献金”的历史故事场景。在福州大学紫金学院地质博物馆内也作了相应的介绍。这些都充分表达了紫金矿业集团公司现代紫金人对北宋矿冶家郭福安开发紫金山的认可与敬重。上杭县在金山旁边的钟寮场治县长达141年。上杭因矿业建县,因矿业兴县,一千年后,历史惊人地进行了又一次轮回。

郭福安因常年奔波于紫金山巅,工作之余,健步登上海拔1130多米的山顶,极目远眺,心旷神怡。其发现汀江(原名为鄞江)“三摺迴澜”之处有东西长十余里,南北宽三五里的川字型大盆地,地势平坦恢宏,森林绿绿葱葱,汀江之水飘然缠腰而过,风光独秀,春意盎然,是一块难寻的风水宝地,因而抨然心动。盖因当时金兵南侵,北方战火连绵,北宋王朝又因冗官冗兵陷于国力日益衰弱,且中央集权措施严厉,朝内争斗倾轧激烈,仕途风云变幻莫测,秉性刚烈的十六承事郎郭福安唯愿凭农耕、冶炼本事度日,不愿奴颜婢膝取悦上司,故义无反顾地携带家眷,披荆斩棘开发盆地,建立茅屋繁衍后代,取名为郭坊村。

在郭福安开发郭坊村百年后,县治(城)经4次搬迁,县知事郑稷发现郭坊村的自然条件极佳,浩瀚的汀江在村前蜿蜒流过,沿江上溯直航汀州,沿河下流直达广东潮州,是建县治的理想场所。于是他奏请朝廷,于1168年将县治由钟寮场迁至郭坊村。“未有上杭县,先有郭坊村”的千年历史,由此而来。郭坊村建县之际,还有碑 “地接金山势,峰回龙子岗;土名郭坊里,堪作上杭场。伟哉郑贤尹,协碑共流芳,一旦迁兹土,黎庶获安康” 为证。

郭福安的慧眼独具,成就了上杭县城的风流倜傥八百年。(当然、与上杭城北大街按照易经“元、亨利、贞”布局的好风水及其他因素也有关系。)正如丘逢甲所赞美的:“东南山豁大河通,汀水南来更向东。四面青山三面水,一城如画夕阳中。”如诗如画的小城造就了历代文人雅士不断,经济社会繁荣。客家上杭感谢郭福安,郭氏后裔更是对他感恩戴德。上杭城内就有多处郭氏宗祠,现仅存杭中路59号建于明正德五年(1510年)的“郭氏家庙”,首镌有石刻楹联:“开辟郭坊吾祖始,源流杭邑我家先”。郭坊成为一个传奇的开始,成为客家历史的一个原点,郭福安的贡献是独特的。

举报

举报 赞赏详情

赞赏详情

178

178