家族名片

清初康熙年间,陆丰蔡氏子弟蔡馥友由大安军寨围,迁至惠州府归善县三兜竹(今惠东多祝)东门开基。至今,蔡氏在多祝已有300多年,传世13代,子弟繁衍2000多人。蔡氏在多祝一手打造了规模庞大的家族建筑群——蔡屋围,总建筑面积约7万平方米,至今主体保留完好,2012年9月被评为“广东省古村落”。多祝蔡氏以治学为基,信守“学而优则仕”祖训,先后修建多座家族学堂,教育家族子弟。清代以来,多祝蔡屋围先后出了多位进士、举人,被称“官仕之家”,其中“多祝蔡屋围,一门四进士”的民间称谓,更是成为这个家族的闪耀名片。

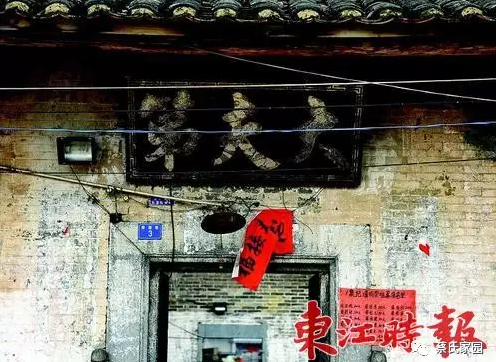

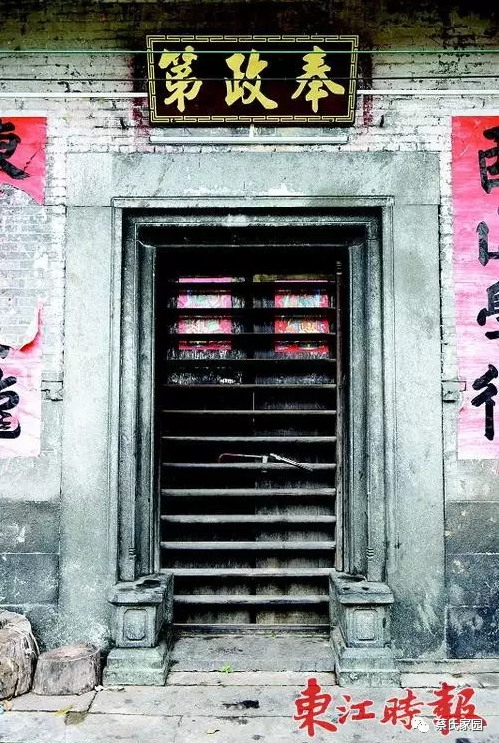

惠东多祝蔡屋围坐落在多祝镇上一个奇特的位置,走出去是熙熙攘攘的市场,步入却是清幽僻静的古村落,颇有“出则闹市,入则桃园”的韵味。主人多祝蔡氏,在此立足338年,繁衍13代弟子,亲手打造了7万平方米的蔡屋围。至今,多祝蔡氏“一门四进士”的传奇,依旧能从蔡屋围一座座“大夫第”“通奉第”和“政奉第”中,找出丝丝痕迹。

古韵蔡屋巷

开基始祖

据《蔡氏大宗族谱》记载,多祝蔡氏先祖从福建进入广东在北宋徽宗时期,定居梅州,后代陆续迁澄海、陆丰,开枝散叶。

至清代康熙年间,梅州蔡氏已传至十七世,后人遍布海陆丰。康熙十七年(1678),蔡氏族人有位18岁的经商弟子,相中了归善县一个叫三兜竹的地方。于是来到这里,安家立业。这位蔡氏弟子,就是蔡屋围的开基始祖——— 蔡馥友。

据说,蔡馥友略识地理易数,会看风水。年纪轻轻开始经商,往来于多祝与海陆丰之间,闲来属意山川地脉,见三兜竹地处广汕咽喉,水陆交通便利,广汕商贾往来如鲫,西枝江边翠竹连绵,山清水秀,宜业宜居,于是选此落脚。

《蔡氏大宗族谱》记载,蔡馥友生于顺治十七年庚子(1660);蔡屋围保留的《蔡氏族谱》明确记载,蔡馥友于康熙十七年(1678)从“陆丰大安军寨围迁至惠州府归善县三兜竹”。由此推算,蔡馥友落脚多祝时只有18岁。

“三兜竹”是多祝的旧称,据说多祝在明代形成镇圩,当时圩内有三棵大竹,故取名三棵竹,又称“三兜竹”。后人认为“三兜竹”不雅,改名“三多祝”,最后称“多祝”。

《蔡氏大宗族谱》记载,蔡氏开基始祖“卒于雍正五年”(1727),享年67岁,在当时可谓高寿。他在康熙二十五年(1686)生子辉芝,为蔡屋围第二代。

大夫第

蔡氏三大房

真正奠定蔡屋围基础的,是蔡氏第三代。

蔡辉芝生有四子,依次为春发、世发、荣发、桂发。第一个为蔡家带来荣誉的,是蔡辉芝最小的儿子桂发———蔡步蟾。

《蔡氏大宗族谱》记载,蔡步蟾,号超然,乾隆年间拔贡(注:科举制度中由地方贡入国子监的生员一种,由各省学政考取后保送入京,经朝考合格,即可授予小京官、知县或教职),经朝考,授“岁进士”。他任府学教授(注:古代官办教育机构官员,相当于现在教育局局长),咸丰年间诰赠中议大夫(从三品),同治年间晋赠通奉大夫(二品衔)。

对于蔡屋围而言,这位名誉上的首位“进士”,最大的贡献是创办“养中书室”,这是蔡屋围第一间家族学校,开了蔡屋围修馆重教之先河。

蔡辉芝的4个儿子中,除了世发“无传”,其余皆有儿子。他们逐渐壮大家族,扩建蔡屋,修建宗祠,纪念先人。如今,蔡屋围蔡氏子孙几乎都是春发、荣发、桂发兄弟这三房后人,蔡屋围的所有建筑群,统称“三大房围”。

据考证,蔡屋围目前建筑群以总祠济阳堂和馥友公纪念堂为中轴,沿主街分别有维新纪念堂、通奉第、大夫第、奉政第、望楼居等相对独立的围屋,院落内的各房各系具有相对独立的门户,又紧密相连。

蔡屋围后世子弟仍记得,蔡屋围以前建筑按照每个房由东向西逐步修建,一条街巷就是一房人,每间房都有暗道相通,只有自己人才知道怎么走。

大新屋奉政第

宦官之家族

蔡氏家族显赫的不是出了一两位官员,而是出了“官群”。从清朝中期到清末百余年间,蔡氏家族至少出了10位高官,甚得曾国藩、李鸿章、沈葆桢等清代重臣赏识。就这一点,蔡氏家族的官场地位,在当时的惠州绝无仅有。

在《蔡氏族谱》中,二房世发无后,但这一房亲裔最为显赫。“二房裔锦青,号芥舟,国子监出身,道光年间官封一品,赏穿黄马褂,赏戴双眼花翎,与曾国藩、李鸿章、左宗堂、彭玉麟等中兴名臣同僚”。

蔡屋围中为官的族人,故事很多,至今依旧流传:据《惠阳县志》记载,同治元年,蔡应林为阻止当时归善县宰随意增收苛捐杂税,组织乡民抗争,并请清朝御封“附王”古隆贤(惠东安墩人,原太平天国“奉王”)到营盘头渡口协助抗斥,迫使县宰衙役弃船逃走,最终平息事件。

蔡屋围真正的进士蔡应嵩,长子蔡继曾领同知衔就任江西知县期间,因为兄弟尚年幼,于是辞官回家撑持家业,侍奉母亲。

蔡桐卿善诗词书画,喜交朋接友,其历战沙场,待战事平息、功成身退时,醉心于诗书理易,性秉直高洁,皇上屡诏却不为起,自表“孤臣自有丰城剑,遥夜思家向斗边”。

关于蔡屋围,还有蔡家池塘“塘头蔡家,塘尾连陔沙”的感人故事。道光初年,连陔沙一位农妇在蔡家塘尾舀水浇田,蔡太祖母见她艰难,心生怜悯,便将自家的农具给农妇用。农妇说:“老爷娘,你如此好心肠,将来你的孩子一定能够金榜题名啊!” 蔡太祖母应曰:“若是应验了你的金言,我家的池塘尾,借你们用一百年!”不久后,蔡应嵩果然金榜题名,进士及第。蔡家也爽快地将自家的池塘借给连陔沙的农民使用一百年。

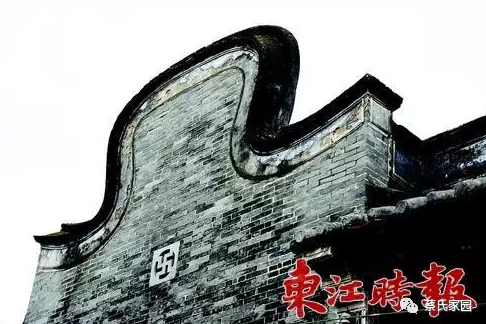

蔡屋围古建筑上的锅耳墙

特写

一门蔡屋围为何走出四“进士”?

在多祝,“一门蔡屋围,走出四进士“的说法广泛流传。蔡屋围在清代260年间、只有短短几代人出了将近20位官员,被称“官仕之家”。蔡屋围最吸引人的,是家族曾经拥有5座学堂——— 养中书室、育德山房、魁星楼、拜竹山房、文昌阁,这些学堂为培育本族及乡邻子弟立下不可磨灭之功。

蔡应嵩自立的旗杆夹

建山房书屋教化子弟

蔡氏第三代家道渐为小康,先是在多祝圩东片建起老祖祠,然后又建起了蔡氏家族中第一间书室——— 养中书室。

《蔡氏族谱》记载,养中书室由三世蔡步蟾创建。蔡步蟾(1740~1810),字桂发,号超然,乾隆四十八年(1783)拔贡。这个从蔡屋围里出来的文化人,对家族的文化教育事业非常重视。养中书室一连五间,三间正室和两个附间,为乡邻子弟就读之所。

嘉庆年间,蔡步蟾的儿子裕明、裕亮兄弟继承父志,又于多祝阿姨岭右侧建“育德山房”及“魁星楼”。这两兄弟还联合族人在多祝西枝江天后宫右侧建起了“文昌阁”

清嘉庆初年,蔡步蟾之子裕亮、裕明兄弟等人建 “文昌阁”于多祝西枝江天后宫右侧,后由咸丰二年举人蔡承曾 (裕明之孙)撰文昌阁联曰:“月殿耸高寒,丹桂瓢香,是处层楼应更上;天梯相接引,青云浔路,有人阆苑快先登”。

之后,蔡裕明的儿子蔡应林则建“拜竹山房”于多祝吴家祠左侧,聘请师儒传道授业,让族中子弟专心攻读。

经过几代人的努力,至清道光中期,多祝候龙山、阿妈岭、阿姨岭山麓,亭台楼阁,翠竹掩映,诗书唱和,人文荟萃。蔡氏家族科甲联第,多人中举,名动四方。其中蔡步蟾(拔贡)、蔡应蒿(进士)、蔡承曾(举人)等尤为著名。

只不过,如今,在蔡屋围已经很难找到这些山房书室的踪影了。蔡氏后人蔡铨芳说,育德山房、拜竹山房和魁星楼已经拆毁,只余留遗址;2007年,养中书室被不知其历史价值的外村屋主拆毁;曾经的教书育人的“文昌阁”,已经属于大众的祭拜地,供奉着文昌爷和孔子像。

学而优则仕人才辈出

多祝蔡屋围自第三代起,族中科甲联第,一人进士及第,另有举人、贡生十多名、国学生、监生、庠生等数十名,民国时期还有省政府议员、抗日英雄等,可谓礼义隆昌,人才辈出。

蔡氏第三代蔡步蟾为乾隆四十八年(1783)拔贡,任府学教授。第五代蔡应嵩,道光二十年(1840)恩科举人,二十七年(1847)以第55名进士及第(与李鸿章、沈葆桢同科),钦命江西分巡,广饶九南兵备道,署吉南赣宁兵备道,为曾国藩重要幕僚,卒赠“光禄寺卿”。蔡应嵩的大哥蔡应魁,贡生,曾任韶州府训导、琼州府教授等职。蔡应嵩的三哥蔡应林也是贡生,内阁中书,在家乡创办拜竹山房育教子弟。

第六代蔡承曾,号桐卿,清咸丰二年(1852)举人,同治元年(1862)以大挑一等授官即用知县。第七代蔡国鑫,号品三,清光绪末年贡生,民国初为广东国民政府议员。其子蔡炳德(第八代)黄埔陆军军官学校毕业,抗日战争中为国捐躯,被追认为“抗日英雄”。

多祝蔡屋围“一门四进士”的说法,东时记者通过采访和查找资料发现,实际上,族谱和地方志记载的多祝蔡屋围真正及第进士只有蔡应嵩一人,其余三人为拔贡、贡生和举人,他们是通过清朝的一些恩典政策获得科举成就(官职)的。如蔡承曾为举人,但之后以大挑一等授官即用知县。大挑是清朝乾隆年间制定下的一种科考制度,为的是让参加会试(考中就为进士)不中的举人,有一个晋升的机会,一等以知县用,二等以教职用。民间把这类人,尊称为进士,实际上并不是真正的进士。

人物

蔡应嵩:能文能武颇有军事才能

蔡屋围里有一座名叫“通奉第”的古建筑,以蔡应嵩命名。蔡应嵩文人出身,但能文能武,颇有军事才能,这使得他在清政府镇压太平天国起义时崭露头角,进而成为曾国藩的幕僚。

《曾文正公全集》有关蔡应嵩的记载多不胜数,单单是曾国藩写给蔡应嵩的书牍就有19件之多,可见蔡应嵩在曾国藩幕府里的显要地位。

进士及第走上仕途

“通奉第”在蔡屋巷59号,是蔡应嵩的祖居,也是他出生和年轻时生活的地方。

如今的“通奉第”为三进,屋子里还能看到精美雕花。其中最显眼的就是门楣上的那块“通奉第”的牌匾,看起来真实又沧桑。蔡铨芳说,这块牌匾是“原装”的,上面的字则是后来重新刻上去的。

族谱记载,蔡应嵩(1815~1864),字岳生,号少彭。蔡应嵩是蔡氏家族的第五代,这个时候蔡氏家道中兴,重视教育,他的祖父蔡步蟾和父亲蔡裕明(蔡维新)都是例贡出身,“有隐德”。蔡应嵩受父辈的影响,积极仕进,于道光二十年(1840)考中举人,继而在道光二十七年(1847)以第55名的成绩进士及第,走上仕途。

蔡应嵩的第一份官差是知县。道光二十九年(1849),他以知县分发江西安义县。据光绪《惠州府志》记载,他在安义“以德化民,不尚苛刻,新文山书院”。重建后的文山书院增加了小讲堂、肄业所、传经堂等教育设施,蔡应嵩又“增月课,立学规”,使得安义人文蔚起。

未雨绸缪展现军事才华

蔡应嵩的才能在乱世中得到了更加充分的体现。

1851年太平天国起义在广西爆发,在安义任职的蔡应嵩敏锐地感受到“发逆”(清政府对太平军的蔑称)的威胁,积极进行团练,未雨绸缪。后来在与太平军的屡次交锋中,蔡应嵩都能“择险驻守,上下一心,绸缪于未雨之先”(曾国荃语),展现出他在军事上的才华。

咸丰三年(1853),蔡应嵩迁临川知县。这时太平军已攻克武昌,人数增至50万,“陷江右数十郡县,直逼省垣”南昌。临川距离南昌仅有50多公里,蔡应嵩临危不乱,抓紧练兵防守,使得太平军“无敢犯其境者”。除此之外,蔡应嵩还制造火器以接济南昌,此举得到了朝廷的嘉奖和上级官员的赏识。事态平息后,蔡应嵩加同知衔,赏戴蓝翎,政治前途一片光明。

蔡应嵩在临川的任职时间仅仅一年,但他的政绩一点也不少。当时湖南、江西在与太平军对抗时已凸显缺少战舰的尴尬,于是蔡应嵩奉命仿造粤东战舰式样监造出大批战船,还亲手绘制式样图。这时候,能文能武的蔡应嵩开始被曾国藩所注意。

咸丰四年(1854),蔡应嵩迁丰城知县,次年以丁忧返乡守制,5年的宦游生涯暂时告一段落。

加入曾国藩幕府开办厘务

咸丰八年(1858),守制结束的蔡应嵩受曾国藩的保荐,起授江西袁州知府。这时的蔡应嵩虽然还没有正式加入曾国藩幕府,但已是曾党红人。

咸丰十年(1860),蔡应嵩署赣州府事,据同治十二年刊本的 《赣州府志》记载,“剔除厘卡积弊,上宪咸倚重之”。蔡应嵩在厘务上的出色,使他在当时环境下更容易得到曾国藩、沈葆桢等大吏的青睐。咸丰十一年(1861),朝廷有意将蔡应嵩简放 (谓经选择放出任道府以上外官)山东登州知府继续锻炼,将来必委以重任。但是曾国藩深知蔡应嵩的价值,不愿放他离开江西。于是曾国藩和沈葆桢轮流挽留,蔡应嵩最终得以署理赣州知府兼委办赣州厘务,正式加入曾国藩幕府。

蔡应嵩入幕后,他的首要工作就是筹办厘务。同治元年(1862)四月,湘军已欠饷九个月,食米不继,无法添募新勇。当年六月,蔡应嵩和李瀚章奉命前往广东韶关开办厘金,以接济湘军军饷。蔡应嵩抵粤后,首先就处理这一“急务”,支韶关厘税四个月以济湘军。曾国藩对此大为满意。

据光绪《惠州府志》记载,蔡应嵩“二年之间,转饷江南数逾百万”。有研究成果指出,自咸丰十年六月至同治三年六月,四年之中曾国藩报销军费1600多万两,其中绝大多数来自厘金与盐税。这笔巨款主要靠幕僚筹集,成为湘军的动力源泉。曾国藩在近代史的成功,可以说离不开蔡应嵩等幕僚的鼎力支持。

积劳病卒入祀配食香火

同治二(1863)年八月,曾国藩把蔡应嵩从韶关召回,仍署赣州知府并兼理赣州牙厘局。蔡应嵩之所以被调回江西赣州,其中一个重要原因是他在军事上有未雨绸缪的天赋。据《赣州府志》记载,力主召回蔡应嵩的是江西巡抚沈葆桢。同治三年,蔡应嵩署吉赣南宁道,是时太平军已经攻入江西,他“招募壮男二千人,分为四军,复添造战船二十余号,驻防水路要地为各处援,赣城赖以安堵。宁都州三次被围,竟得无恙”。

不久,战功累累的蔡应嵩又得以简放广饶九南道,加三级,诰授“通奉大夫”,事业更上一层楼。然而,此时的蔡应嵩已经走到了生命的尽头。同治三年(1864)九月十四日,他“以积劳病卒”于赣州,享年50岁。沈葆桢有感于其英年早逝,上奏朝廷要“请照军营病故例议恤”,朝廷获悉后,追赠蔡应嵩为光禄寺卿,并崇祀蔡应嵩于赣州怀棠祠,与历代赣州先贤配食百姓香火。时任两广总督的李鸿章又赠联“豸节遗先烈,鸿图启后昆”以寄哀思。

如今,在蔡氏宗祠小广场前,仍能看到朝廷给蔡应嵩追赠功名的“圣旨”碑文,当然不是“原装”的。蔡铨芳说,蔡应嵩的诰封碑文的石碑原来是存在的,只是后来不见了。于是蔡氏后人根据“圣旨”的内容,重新做了石碑,供后人敬仰。

碑文旁边是蔡氏宗祠——— “维新纪念堂”,祠堂的对联“东阁至今隆孝行,西山终古蔚人文”就是蔡应嵩撰写的。对联缅怀本族东汉先祖“东阁祭酒”蔡顺之孝行,南宋“西山先生”蔡元定之理学遗风,从中也能窥见蔡氏一门的书风鼎盛,礼义隆昌。

(来源:东江时报,感谢惠州民协、多祝镇文化站、多祝蔡氏族人对此文的帮助。)