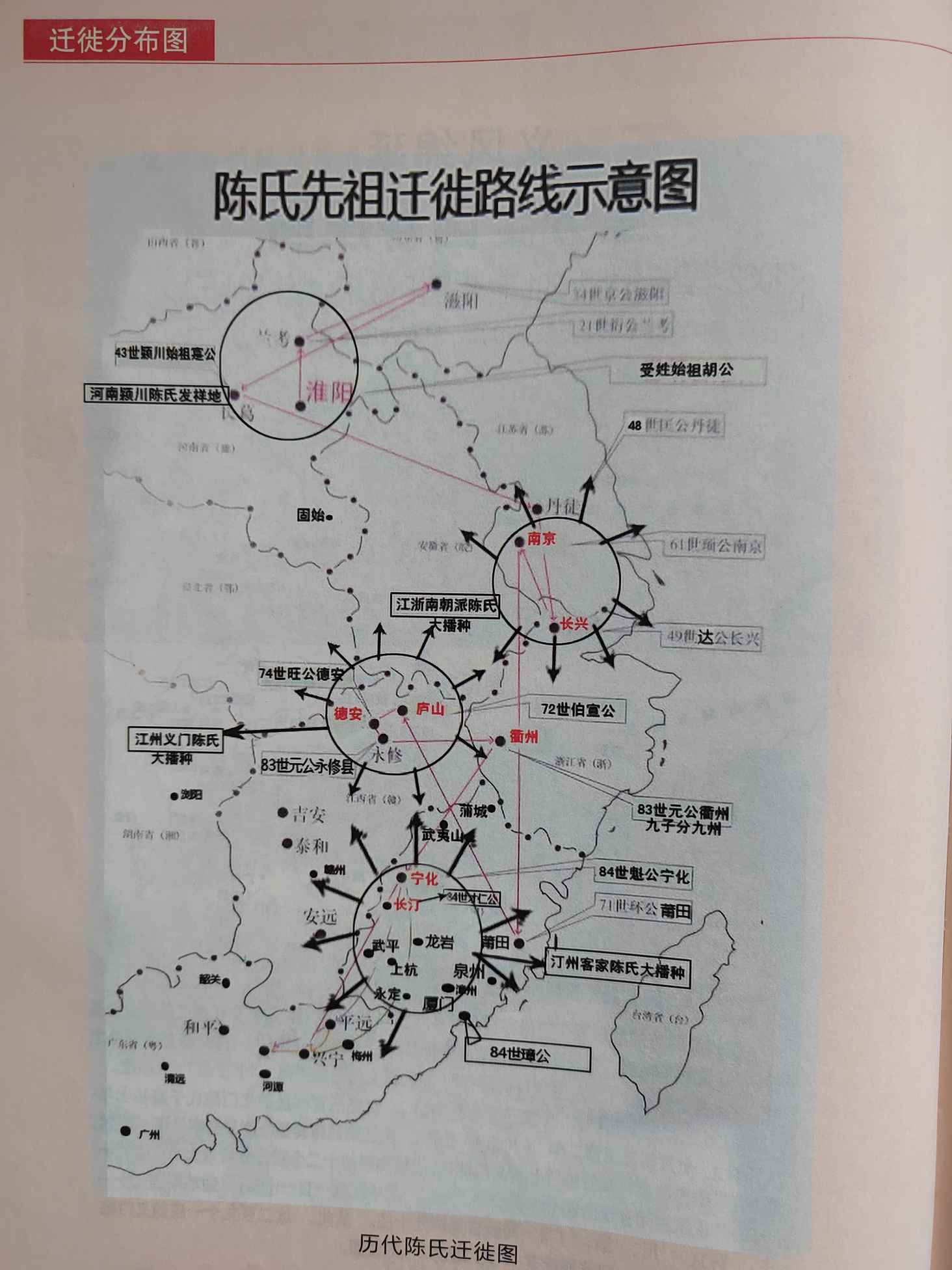

陈氏源流世系中,各派都是以虞舜为陈姓的“血缘先祖”。虞舜以下,传至胡公妫满在陈地立国得姓,天下陈氏又以胡公妫满为“得姓始祖”。陈国灭亡后,陈姓开始分化、播迁。但在陈氏源流世系中,无论哪一派,都以胡公妫满为“得姓始祖”,故有“天下陈氏出淮阳”之说。

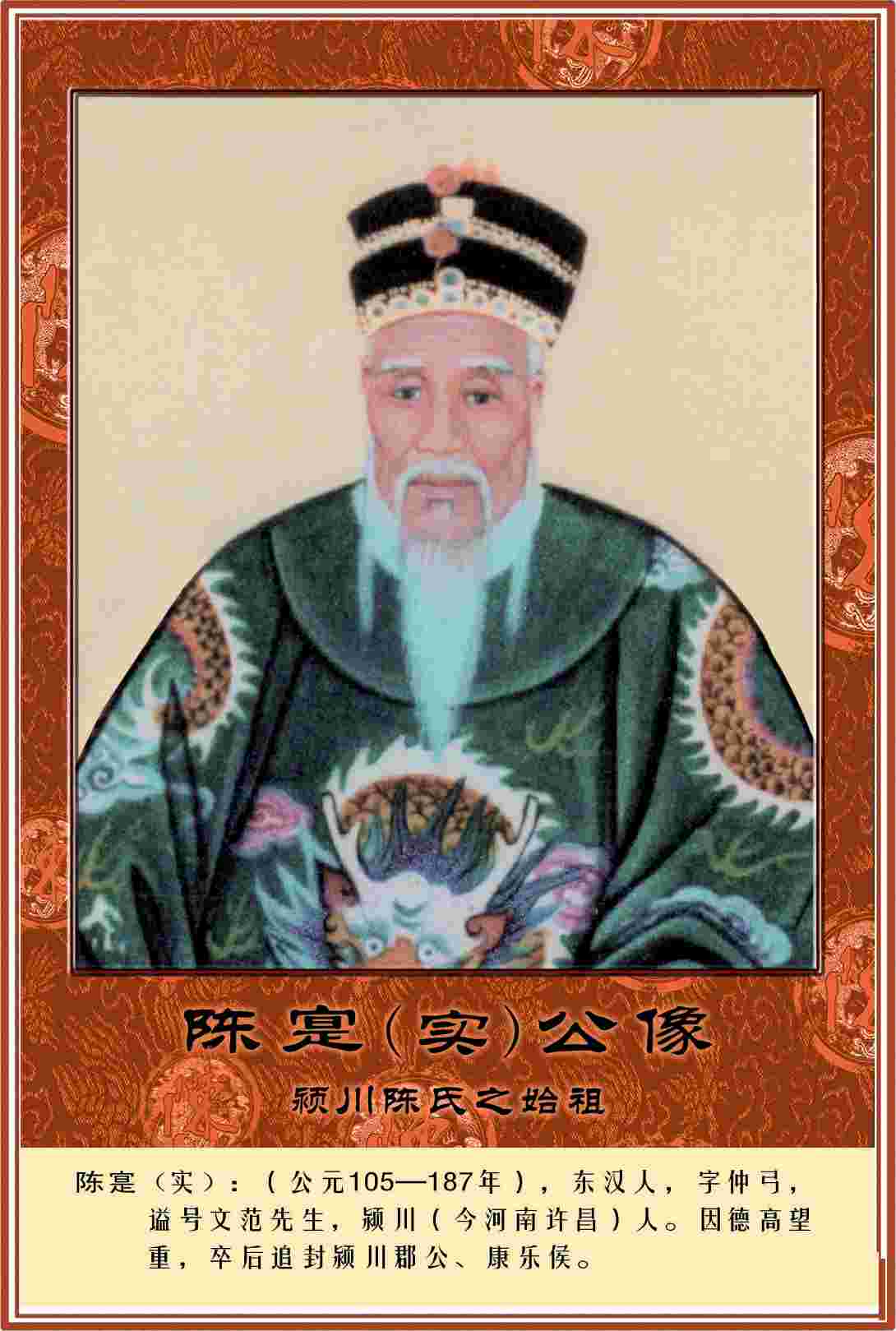

胡公之后,陈氏重要支系是户牖派陈衍支系,衍公是陈姓第二位重要始祖。西汉名臣户牖侯陈平之后,最重要的陈氏先祖是陈寔,其后主流支系长城陈氏-南朝派、江州义门派以及开漳派、南院派、润公派-迈公派、贡川派等等,都以陈寔公为祖。可以说,陈寔是妫满之后陈姓的第三位重要始祖。在汉代以后的陈氏谱牒中,东汉的颍川陈寔是一位极关键的人物。

陈寔(104~187年),字仲弓,颍川许人(今河南省长葛市古桥乡陈故村),《后汉书》里有他的传。陈寔少时家境贫寒,曾在县里做小吏,任劳任怨,又有志好学,受到县令的赏识,让他去太学读书。后来陈寔先后任郡督邮、功曹,“善则称君,过则称己”,其高尚的德行为远近所叹服。东汉桓帝元嘉元年(151年)司空黄琼推选陈寔为闻喜长,后又改任太丘(在今河南永城)长。在地方任上,陈寔以德施治,关心、爱护百姓,以致邻县不少人要迁居到他的辖区。后来长官违法赋敛,加重百姓负担,陈寔无法阻止,便辞官归里。

陈寔共有六个儿子,其中陈纪、陈谌最有贤名,当时人们把他们父子三人并称为“三君”。颍川陈氏由汉末入魏晋,成为当时的一流高门,子孙历十余世冠冕相承,家族地位历三百年而不坠,可说是魏晋时历史最为悠远的世家大族之一。颍川陈氏成为中华望族,天下陈氏共以颍川陈寔为祖,这不仅在陈姓氏族史上,而且在中华各姓的历史上也是一个奇观。

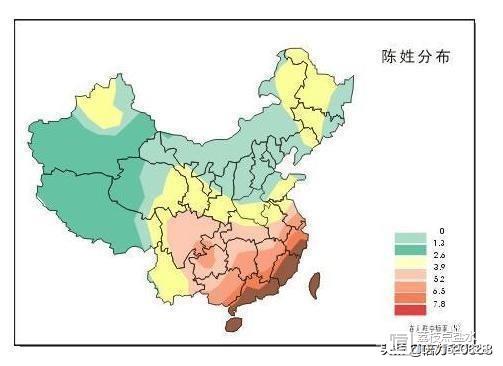

颍川陈氏是陈氏家族中人数最多的一支,他们从东汉太丘长陈寔起,在许昌、长葛一带度过了一个半世纪的安定生活,到西晋末年,战乱不断,为避乱,陈姓(开闽祖陈润)和林、郑、黄等姓越山渡江,到达闽中。到了南朝时期,陈姓成为闽中四大姓之一。据史料记载,他们之中大多数是颍川派始祖陈寔之后。故有“天下陈氏出颍川”之说。

长兴陈氏-南朝派

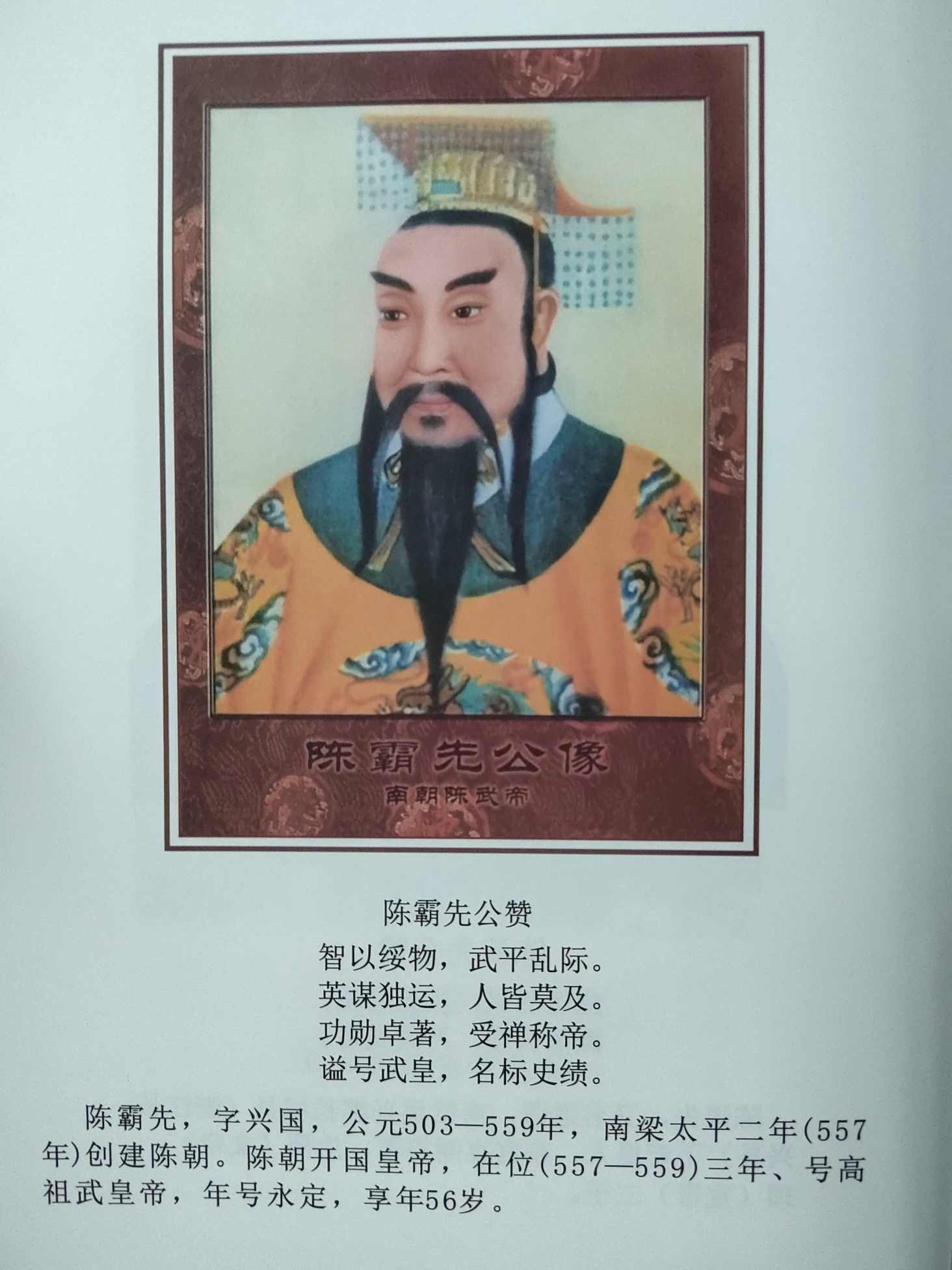

陈寔的玄孙陈准曾在晋朝当太尉,陈准的孙子陈达在晋室南渡后当过长城县(今浙江长兴县)令。陈达选择长兴作为定居地时,并预言:“此地山川秀丽,当有王者兴焉,二百年后,我子孙必钟斯运。”到陈达之后的第十代陈霸先时,预言应验。陈霸先创立了南北朝时期的陈朝,将陈姓家族又推向一个黄金时代。南朝陈是唯一一个以皇帝姓氏作为国号的王朝。陈朝,历五主即:陈霸先武帝,陈倩文帝,陈伯宗废帝,陈顼宣帝,陈后主叔宝,共三十三年,公元589年,隋统一中国,陈朝灭亡。陈朝的建立,把陈姓家族史推向显赫的地位,成为庞大的南朝派。南朝派是中华陈氏的主系脉派,南朝派后裔尤以叔明公系(义门陈)、叔宝公系(后主派)、叔达公系三支最为著名显达。

陈霸先于太平二年(557年)禅梁称帝,建立陈朝。按历史记载,陈霸先代梁而立,实际上既是民情所需,也是时局所迫。陈霸先生逢乱世,尽管身经百战,收拾的却是百废待兴的江山,在位三年,任贤使能,政治清明,江南局势渐趋稳定。陈霸先在抵御落后势力摧残、维护社会稳定、保护中国传统文化等方面,为中华民族立下了不可磨灭的功勋,中国历代先贤对陈霸先的历史地位和功绩都给予了充分肯定。唐代魏征认为陈霸先效命梁朝,立下丰功伟绩,功勋不下曹操、刘裕;三分天下,能够“决机百胜”,雄豪无愧刘备、孙权。毛泽东也曾经要求人们读读《陈书》,了解陈霸先的身世经历。

陈朝灭亡后,陈后主陈叔宝的弟弟宜都王陈叔明一支避居福建泉州仙游(今福建莆田县)。陈叔明五世孙陈兼,在唐玄宗时考中进士,任右补阙。陈兼的儿子陈京,在唐德宗时居官。京无子,以侄陈褒为嗣,陈褒任盐官(今浙江海宁县西南盐官镇南)县令。陈褒的孙子陈环任临海(今属浙江)县令。陈环之子陈伯宣居江西庐山,陈姓从此开始了又一轮迁移,并创造了旷世奇迹。

陈伯宣之孙陈旺在唐文宗太和六年(832年)居江西德安县太平乡常乐里永清村(今德安县车轿乡义门陈村),在那里构建了最具有中国宗法社会特色、类似乌托邦的合族居住大宅第家族大社会。因为江西德安在九江之南,九江古称江州,因此这一支陈姓就以江州为名,陈旺为江州陈氏开山之祖。

义门陈氏即江州陈氏,或称为江右陈氏。是发源于江西德安县的一个江右民系家族。唐宋时期,生活于长江南岸江州地区(今属江西省九江市)的江右陈氏作为聚族而居的家族典型曾声振大江南北。江右陈氏从一个小家庭逐渐繁衍成一个庞大而稳固的大家族,十数代聚居在一起,“室无私财,厨无异爨”,家崇孝悌,门尚敦睦,“义”风之浓超过了同时代的其他家族,受到从地方官员一直到最高统治者的各种旌表褒奖,成为倡导“忠、孝、节、义”的道德典范。

从陈旺开始,江州陈氏家族人口猛增,家族极其兴旺。自“义门”陈氏始立,到宋太祖开宝年间,义门陈氏有人口740余人。到宋真宗咸平三年(1000年),增至1470余人,短短20余年的时间,人口增加了一倍。到了宋仁宗天圣四年(1026年),“江州义门”陈氏已延续了230多年,19代同吃同住,全家族人口达3900多人,田庄300多处,发展成一个庞大的封建家庭,“室无私财,厨无异馔,大小知教,内外如一。403人同期应举,24人同榜进士”,成为人世间的一大奇迹。即使是历代受到统治者褒扬的山东曲阜孔子后裔孔氏家族,也无法达到如此规模。

《义门陈氏家法》共33条,应该说是中国最完备、最体现中国文化传统的家法,它以儒家规范为基础,是中国宗法社会的缩影,也是中国儒学的精髓,字里行间体现了忠、恕、孝、悌的思想。家法规定,在这个大家族里,“以治家之道为人伦之本,欲隆风教之原,必从孝第(悌)始。”淳厚的家风影响着陈姓家族的每一片土地,这里没有游手好闲的人,没有玩物丧志的人,没有奇谈怪论的人,没有营私舞弊的人。时人有诗赞道:“堂前架上衣无主,三岁孩儿不识母,一十五代未分居,农夫不怨耕田苦。”这样的家庭堪称封建家庭的理想模式,也自然成为封建社会的光辉楷模。

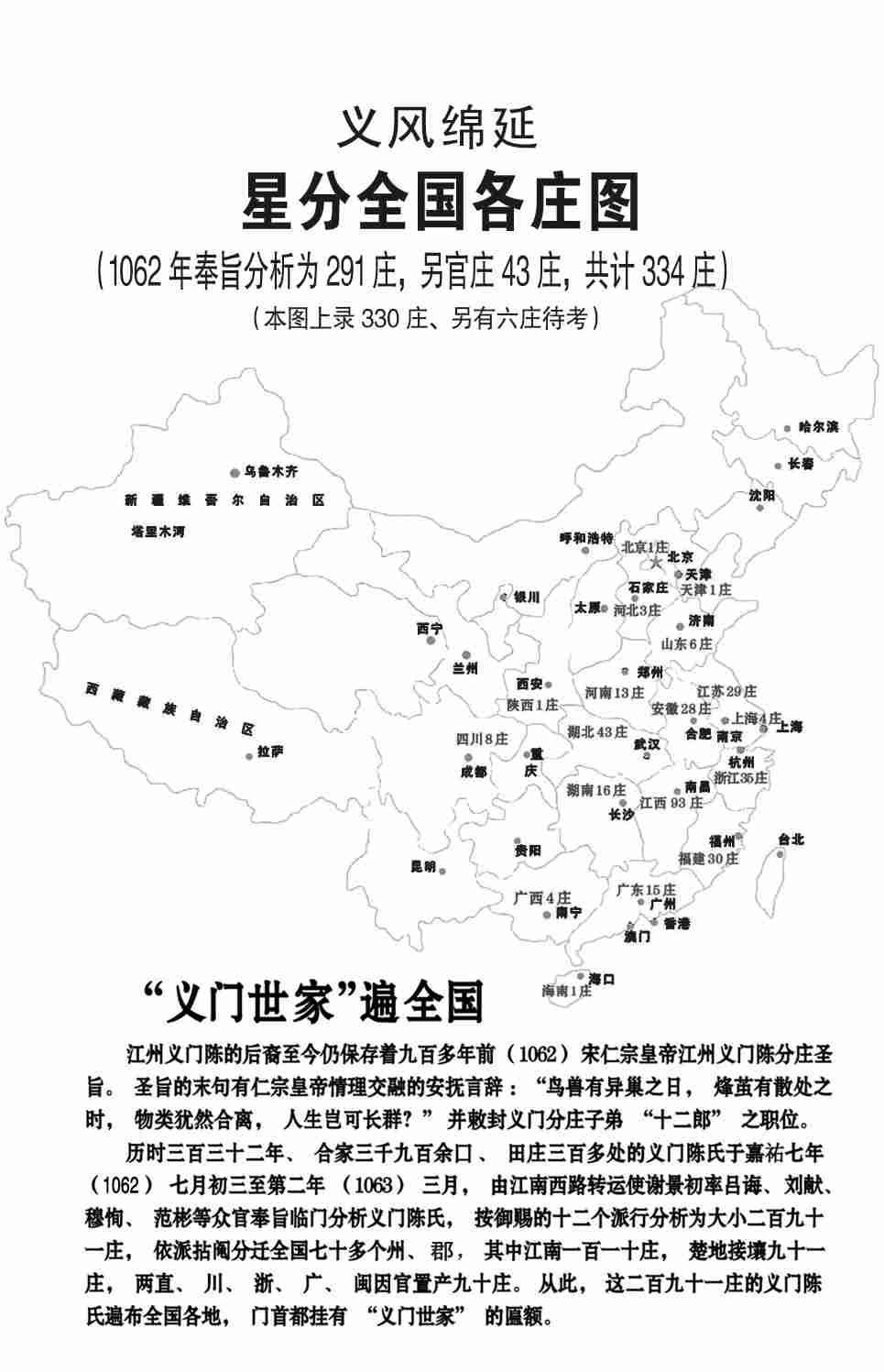

一个朝代需要一个朝代的典型。最先看中江州陈氏的是唐朝的统治者,唐昭宗大顺二年(891年)赐立“义门”,免除诸杂科舶盐面钱等赋税,这是“义门”名号的由来。到了北宋,“江州义门”最为鼎盛显赫。宋太宗淳化三年(992年),旌赐“忠孝世家”匾额;至道三年(997年),太宗又御书“真良家”,并赐联语:“三千余口文章第,五百年来孝义家”,匾额为“义门陈氏”。宋真宗赐的联语是:“萃居三千口人间第一,合聚四百年天下无双。”宋仁宗赐的匾额是“忠孝世家”。宋仁宗嘉祐八年(1063年),文彦博、包拯、范师道、吕海等又上表宋仁宗,建议把“义门陈氏”作为封建教化的样板进行褒扬,诏令全国学习。

(陈氏文史研究员陈汀州整理)