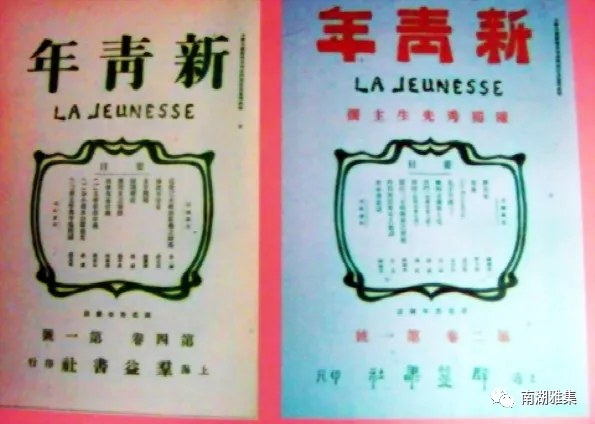

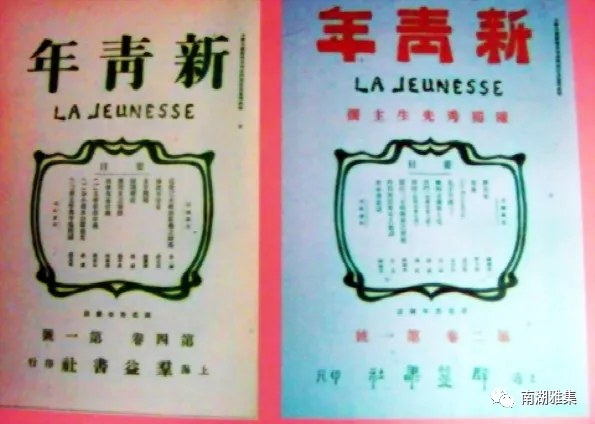

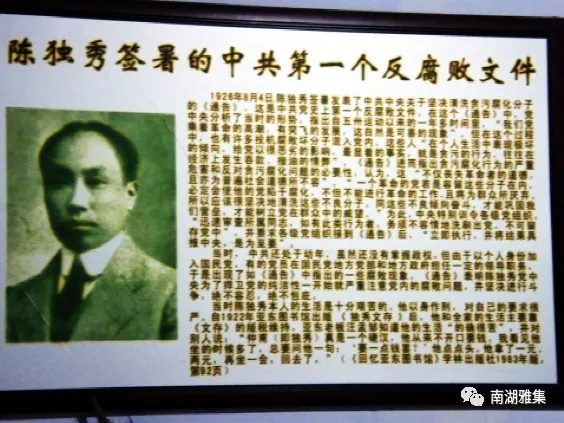

近年来,随着国内学术研究的许多禁区开始解冻,氛围逐渐宽松,在中国现代史领域相继出现了不少正面评述国共两党人物的文章与书籍,陈独秀就是其中的例子,但多着墨于其在上世纪初期主编《新青年》的红色风光,并以引用毛氏语录“五四运动的总司令”作为文本语意的烘托,展示正统话语结构,较少从理性的层面,梳理历史碎片,还原真相,反思陈独秀一生为何大起大落的历史原因,以及对当代中国的观照。其实,陈独秀一生最有亮点的阶段,人性最为美丽的一面,恰恰是抗战时期落难四川江津的岁月。因此,拙文将试图从人文历史的角度,探讨陈独秀晚年的人格光辉,以及折射出的上一代中国知识分子群体的家国情怀与人性美。

今年暑假,笔者借回国问学的机会,专程前往原川东地区的江津,去到乡间,走村串寨,寻访陈独秀晚年落难他乡的历史遗韵,走近陈独秀曾经辗转生活过的几个村庄。当年与陈公有过交道的几位老乡亲均已作古,但与他们的后人座谈,代代相传,口述历史,仍然十分朴实真切,犹如翻开了一部业已泛黄的史册,始得以读到不少那年那月陈独秀的个人生活场景,如今早已凐没在民间记忆的深处,鲜为人知,因此打捞出的这些历史碎片,就显得十分珍贵。

陈公身后事:猪圈里藏匿惊天墓碑

回望历史,四川江津这地方真是钟灵毓秀,人文荟萃,近代以降曾出过不少文侠武胆,官吏豪绅。上世纪抗战时期,陈独秀入川后不久便来这里避难,度过了他生命的最后岁月。在江津,东门郭家公馆闪现过他的身影;黄荆街延年医院留下过他的足迹;鹤山坪石墙院回荡过他的话语。可以说,他生在安庆,浪迹中国,终老江津,后者应是他的第二个故乡。鹤山坪的石墙院即是他故居,距离县城约15公里。这里原是清光绪进士杨鲁丞的故宅,具有典型的清代民居风格。石墙院以四周砌有二丈高的条石围墙而得名。陈独秀携家眷于1939年由附近的施家大院迁来此处,一直住到1942年5月27日逝世,客居时间长达四个年头,现今石墙院是唯一幸存下来的一处未受人为破坏的陈公原始居所,如今已成为名人陈列馆。

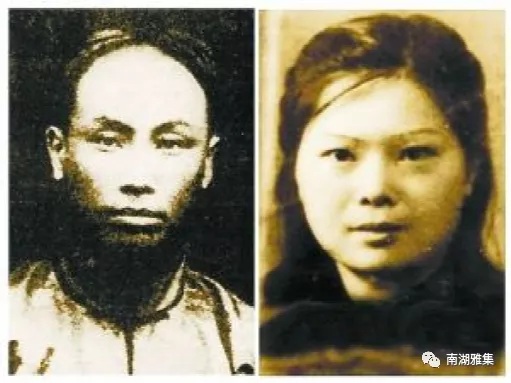

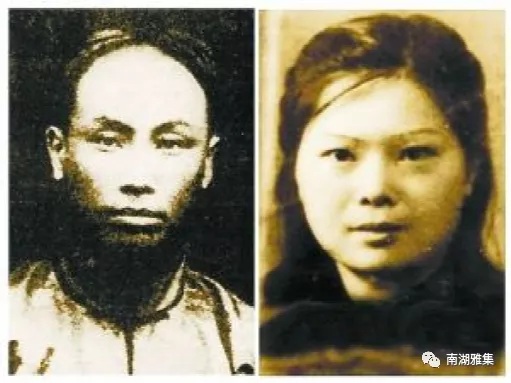

据史料记载,独秀先生病故后,因贫穷无法入殓,少夫人潘兰珍也无能为力,幸得江津名绅邓蟾秋、邓燮康叔侄及同乡、同学、朋友的慷慨捐助,才置了一口楠木棺材,为他办理丧事,给予厚葬,厝于西门外鼎山邓燮康私人园地。下葬仪式虽不十分排场,但也颇为庄重肃穆。民国政府代表、文化名流与地方贤达如段锡鹏、欧阳竟吾、高语罕、包惠僧、许德珩、台静农、周光午、邓仲纯、邓蟾伙、邓缡仙、邓燮康等人一时云集乡间,伫立墓前。何之瑜念完祭文,灵柩徐徐落入墓穴,顿时,墓前骤发一片悲泣声,感叹守望人格尊严的一代人杰在历尽寂寞之后有如一颗划破天际的慧星嘎然陨落。(此照片由胡适1949年携至台湾珍藏,“文革”结束后由其长子托人辗转捎回大陆,复制品现陈列于江津陈独秀旧居纪念馆)

笔者有幸在江津市档案馆查阅到了有关独秀先生葬殇的日志记载,其实是由当时江津县政府出面操办了陈独秀的葬礼,因为时任教育部次长、国民党中委段锡鹏驾到,代表民国政府参加葬礼,带来了蒋介石、陈立夫等党国大佬的葬丧费和抚恤金。《陈独秀逝世前后用费收支表》记述:“蒋介石赠一万元,朱家骅五千元、段锡鹏、王星拱、陈立夫各两千元,许静仁一万五千元。此外,胡小石、欧阳竟吾、高语罕等学界名流也表示捐款。结果是收支相抵,尚欠五千零三元,由邓氏叔侄承担。”这就是我们今天还能读到的原始文献,似有生命不可承受轻重之唏嘘!

为了拜谒独秀先生的墓冢,从鹤山坪出发,我一路打听,朝城西走去,约五里地外就是“康庄”,寻访到了住在村里的一户乡民。这家的老人指着门前一大片长满夏季瓜菜的田地告诉笔者说:"陈独秀的坟过去就在这里,多年莫得人管,文革期间早就被人挖了。”随后又很惊奇地说,“这几年不晓得咋个搞起的?来给陈独秀上坟的人还硬是不少,从前都说陈独秀是个坏人呀,既是坏人,为啥又有那么多人来看他?我就没懂这个道理。” 听到这样只将世人以好人坏人区分,朴实得近乎天真的话语,不知者不为罪,我不禁哑然失语, 楞了半晌才回复老伯道: “大爷, 陈独秀可是个受冤枉的好人咧!” 老伯一听,颤抖着头上的白发,眼中显出惊诧的神情,看得出是被我的解读弄糊涂了。

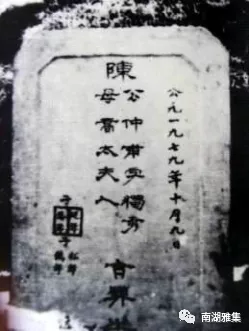

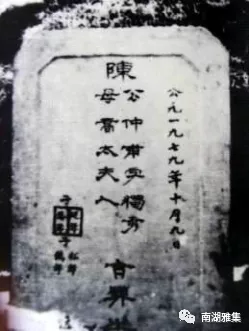

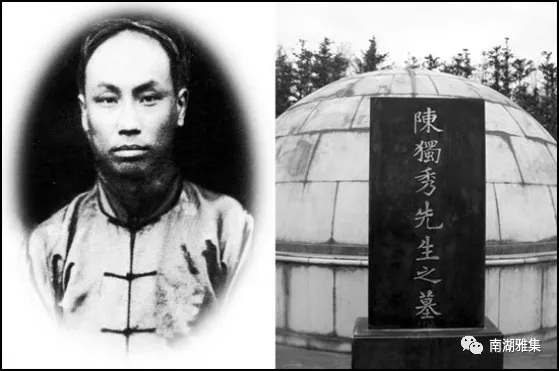

交谈中,他说起家中猪圈里还藏着一块有文字的墓碑,是上世纪50年代初期陈独秀的原始坟茔被掘,墓碑倒在泥土上,其父认为这块“石板”还有用处,遂用扁担箩筐抬,鸡公车推回家的。为了辨别真伪,在我的请求下,随即跟他走进了猪圈。我仔细查看,果真是陈独秀的墓碑!上书“獨秀陳先生之墓(1879--1942)”,随西洋表达方式,姓氏在后,几个隶体大字苍劲隽秀,出自民国文化名流,亦是挚友的台静农先生手笔。岁月的磨损,墓碑上端已缺了左角,“獨”字没有了“犭”,变成了一个“蜀”字。可叹红色年代,历尽劫波,一代人杰的原始墓碑竟被当作一块垫脚石,混在杂乱的青石板中,铺在猪圈里,上面猪粪狼籍,无人过问,令人唏嘘不已。不过原始墓碑也多亏被遗忘在了这旮旯角落里,这也是不幸之中之大幸,才使这么珍贵的文物依然基本保存完好,不然逃不过1949年以后历次运动的清理,早就被砸碎了。实在是悲哉善哉!我不由得默默地注视着铺在猪圈地上的墓碑,心情久久难以平静。

据笔者实地考察,这里应该确认为陈独秀的原始墓地,君不见昔日坟头的每一掬泥土都曾记载着那一段泣血的历史沧桑,只可惜毁于后来的红色运动,如今墓冢已经荡然无存,幻化成了人们良知中永不磨灭的民间记忆。

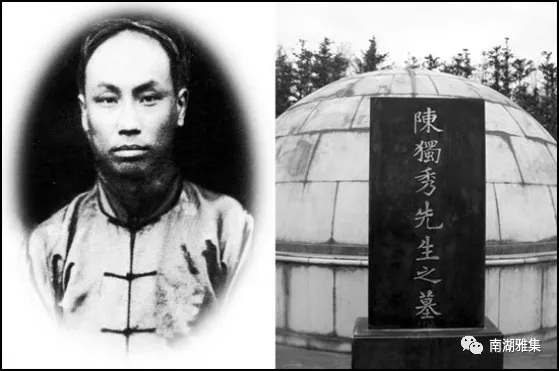

由此可见,自上世纪49年以后的几十年里,因为这里成了是非之地,世人惟恐避之不及,遂致无人照管墓冢,更无人添土修剪,一代伟人的墓冢成为了几近无人问津的野坟,连墓碑也被乡民当做石板搬走了。历经大半个世纪的雨水的侵蚀与冲刷,坟头几近夷为平地,湮没在一片荒荆野草之中,真令人慨叹,不知“今夕是何夕”。据说如今江津已为独秀先生重建了新墓地,也非原址,并废弃了最有历史价值的原始墓碑,用一块现代石刻仿制品做墓碑,不知还有什么“深远”意义?

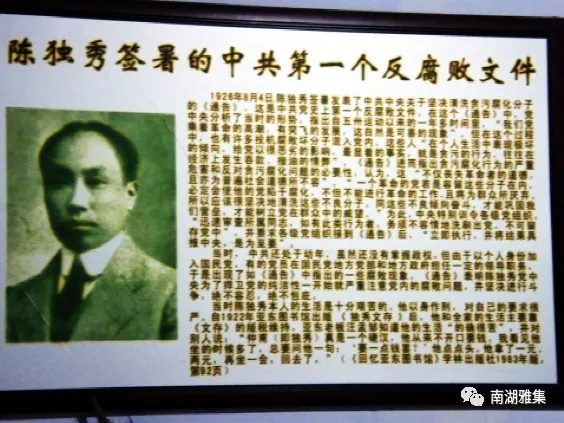

为尊者讳,豪华墓园里的诡异

按照中国民俗,人死后只能立碑一次,随意改写碑文是犯忌讳的。但令人诡异的是,陈独秀的墓碑近七十年以来却伴随着中国的政治风向,与时俱进,随时随地变化,一次又一次地被迁址,碑文被前后五次改写,称谓各异,足见独秀先生身后境遇之多舛!在中国现代墓碑史上,可能无出其右者。过去强加于他的“反党、反苏、反革命、反共产国际、汉奸、叛徒、右倾投降主义、托派取消主义等各种罪名,使他几成十恶不赦的历史罪人,子女备受牵连,两个儿子陈延年与陈乔年早年分别惨死在政敌之手,被乱刀砍死,为了主义与理想殉道,唯一剩下的女儿陈子美活到1949年后,在“文革”初期被逼出走,一位天命之年的妇人,趁一个大风黑夜里,捆上汽油桶,跳入波涛汹涌的大海,飘渡香港,逃命而去,那是何等惨烈的几幅人生画面!

回望历史,上世纪1993年出版了《邓小平文选》,在其第三卷“陈独秀”条目注释中,重新确认了陈独秀“是中国共产党的主要创始人”,仅提及“陈独秀右倾机会主义错误”,等于九顶帽子摘掉了八顶,新编党史也紧跟效尤。随着官媒对陈独秀的重新正面评价,如今陈独秀墓冢也逐步得到各地政府的重视。纷纷投入巨资,墓地越扩越大。档次越来越高,相互攀比,如同国内各地的名人故里,建得极尽奢华,尤其是陈公出生地安徽安庆修缮的独秀园,耗资巨大,园林宏伟,富丽堂皇,五星级装修,政绩工程,红色旅游,是为搞活地方经济,完全背离了陈独秀一生为人为事,粗茶淡饭,守望儒家文化传统的人生信仰,倘若陈公在九泉之下有知,今人拿他当摇钱树,铺垫仕途之路,不知作何感想?

当我们访问这样一座座豪华墓园的时候,不知我们是否还能走近真实的独秀先生,走近当年那位思想者,那位凄凉故去的文人吗?那豪华的墓园,不过是这个喧嚣时代的噱头,热闹城镇的点缀,如此奢靡、浮躁、虚伪、泛滥着酸气的伪作,到底与逝者当年的清贫、沉稳、实在、孤寂、悲怆人生有什么关系?而他的精神、他的思想、他晚年的反思,这些真正值得我们记忆的、怀念的、思考的丰厚遗产,却早已被刻意遗忘了。从这个意义上讲,那豪华的墓园,不过是再次演绎了历史是怎样被任意解构和被曲解的。难怪古希腊的先哲早就说过,“历史分为两部分,一是历史本身,二是被承认的历史”。实在是至理名言。

墓园遐想,对世间生命的扣问

其实,墓地本是供人瞻仰和怀念的。对逝者的缅怀作为一种内心活动,原本是不需要用物化的形式来证明的。面对死神,每个人都是平等的。古往今来,帝王将相在何方,荒冢一堆草没了。思想者墓地之陈独秀,身后的辉煌不过是被人不断为我所用的结果,与亡者无关。墓地的命运也同人的得志失落一样,可以任意推倒重来,变幻莫测。谁又能说得明白,今后还会不会象“文革”时期京城八宝山的瞿秋白陵墓再次遭遇掘坟之虞呢?

独秀先生死于贫病交困之中,其悲剧与对现代中国历史的影响程度极不相称。等待他的是身后的各种非议、寂寞与悲凉。上世纪的几十年里,及至“文革”时期,独秀先生在故乡安庆的墓穴同样多桀,被遗落在杂草丛生的荒野之中。墓碑上所刻的名字是他参加科举时所用的字号“陈乾生”。昔日叱咤风云的“五四运动总司令”居然在墓地里连一个真实的名字都不敢保留! 回归墓地,回到了原始的土壤之中,一切都好像从来都没有发生过。墓地只能见证一个生命的消失,它只与墓中人的死亡事件相关。它疏离了复杂的现实,隔绝了难测的人心。死亡是上帝的复制作品。每个生命都是哲学上一种“个”的存在,而死亡却有一种不可改变的相似性。

无论今日墓园的豪华气派,还是昔日土坟的寒酸苍凉,对于故去的人已没有实质意义。墓地像是一双平静的、彻悟的眼睛,不动声色地注视着人间的种种怪状。从某种意义上说,从墓地变迁折射出来的世态炎凉本身就是历史的一部分。历史就是这么冷酷无情,将种种骄人的文治武功迅速冷却在墓地之中,其戏剧化程度超出了常人的想象范围。

墓地是对死亡的一种修辞,思想者墓地是对“我思故我在”的一种延伸叙事。北大人为蔡元培先生的墓地在北大校园的缺席而遗憾不已,有人甚至撰文慨叹:“北大虽大,却无先生葬身之地!”这种对墓地的过度崇拜其实大可不必,因为思想墓地本质上就是孤独的,相对于庸碌的群氓,思想者是倔强的他者; 而相对于生命的呼吸,墓地又是地道的他者。在绝望中奋战的鲁迅对思想者墓地是情有独钟的。他用“坟”字来为自己的杂文集子命名,在散文诗集《野草》中,墓地是一个反复出现的意象。墓地审美是严峻而又超然的。思想者墓地是人类记忆中的一个结扣,生与死、爱与恨、短暂与永恒、教条与灵感、欲望与理性、势利与浪漫在这里交汇。墓地打破了现实的生存经验,将人们提升到一种向死而生的境界中,从而获得一份坦然,一份宽容。

教育为本,疾书《小学识字教本》

在抗战时期偏安一隅的江津乡下,独秀先生不惮辛苦、钧稽沉隐,几近完成了《小学识字教本》,从字面上看似乎容易误解,以为这是一本浅显的儿童识字课本,其实不然,它是独秀先生晚年最后一本语言学力作,反映了陈独秀的汉字观及汉字教学思想。他认为汉字是"形音义"的统一体、汉字是由字根组成的具有系统性的文字。书名中的“小学”是指文字学,类似《说文解字》的内容。我国历来所谓“小学”,就是研究文字的学问。此书名为“教本”而非“课本”,一字之差,是有其用意的,它是有意为中小学教师普及国民文化教育提供教学蓝本,学术性虽高,但目的还是在于实用。

(文/桑宜川)