引言

我们常说中华文明源远流长,是的,五千年文明史不能仅仅从书本的文字中去体会,更多的时候应该用眼睛去观察、用耳朵去倾听、用脚步去丈量,这些散落在中华大地上的历史遗存无不时刻在默默地诉说着那惊天动地的历史辉煌,闪耀着的五彩缤纷的文明之花,只有亲身体验、用心思考,才能真正对博大精深的传统文化有所领悟。

走进大田世居,对于传统建筑文化几乎都有不同的感受与收获。历史内涵、空间格局、营造技艺、艺术表现、岁月痕迹等等都是我们值得追寻的。

但是相对于中国丰富的历史遗存来说,大田世居仅仅是中华历史遗存浩瀚大海中的“沧海一粟”,与皇家建筑、官宅不能相提并论,甚至与国内著名的民居建筑相比,比如山西的乔家大院、福建土楼、开平碉楼、四川刘氏庄园等等也无法比拟。但它作为中国五大特色民居建筑之一的“客家围龙屋”来说,又地处南中国滨海城市深圳区域,因此显得尤其珍贵。

因大田世居内涵与外延丰富、涉及面广,本文将分别从历史、修缮、活化、影像四个方面记录笔者对于大田世居的理解与感受,希望能与广大文化、文旅工作者进行交流与分享,也聊以向广大文物工作者致敬!

之一 历史篇(敬畏历史)

历史就是历史,历史不能任意选择,一个民族的历史是一个民族安身立命的基础。对自己的国家和民族历史,采取一种什么样的态度,反映的不仅是思想情感、心理诉求,更是立场观点、价值取向。历史贯穿着灵魂,历史也透着体温,不懂得敬畏历史,实则是对精神文化血脉的一种割裂。(2014年01月28日《人民日报》观点)

历经风雨而沧桑

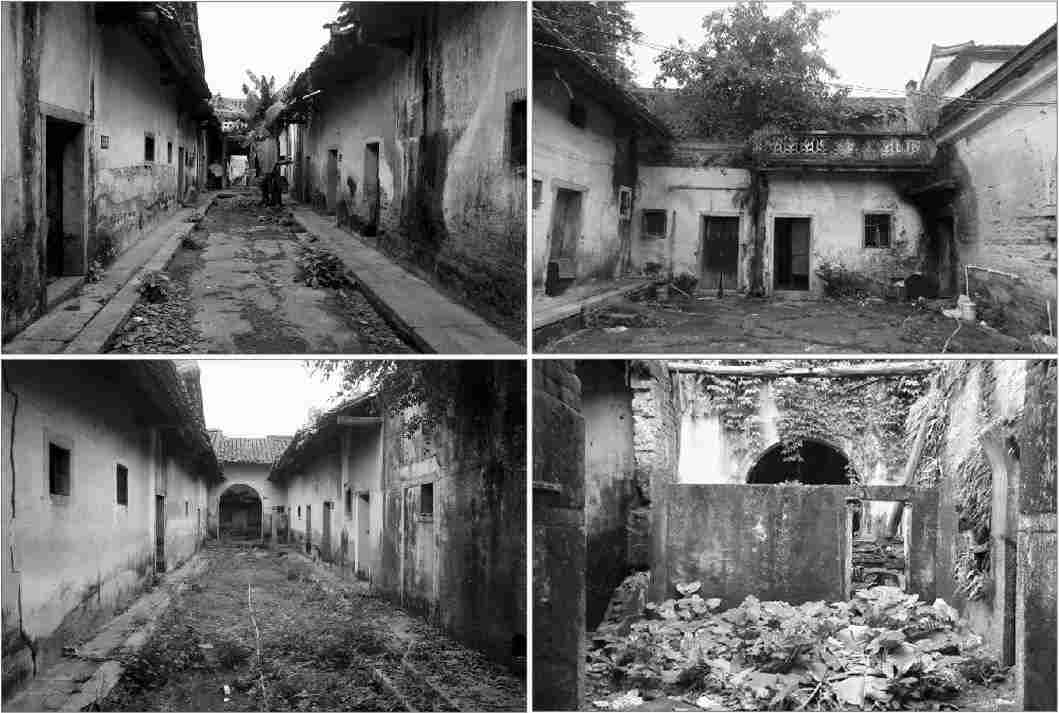

二百年时序,在浩瀚的历史长河中弹指一挥间。但对于一座土木结构的民居来说,就是一段漫漫沉淀衍化之路,就是一段充满沧桑的浮沉史,经历风雨、演绎故事、雕琢岁月。建筑只有在与人居互动的过程中才能延长它的生命,当人们逐渐远离它、废弃它的时候,它将迅速衰退。所有的历史建筑如此,大田世居也概莫能外。

真实的情状正如唐代段穀在《市中狂吟》所表达的一样:

一间茅屋,尚自修治。

任狂风吹,连檐破碎。

枓栱斜欹,看著倒也。

墙壁作散土一堆,主人翁永不来归。

大田世居原住户自改革开放后已逐步迁出或移民海外,长时间处于空置状态,除中三堂因族人常年要去祖堂祭祀,偶尔会加固修治外,其它大部分屋宇修缮前也大抵如此。

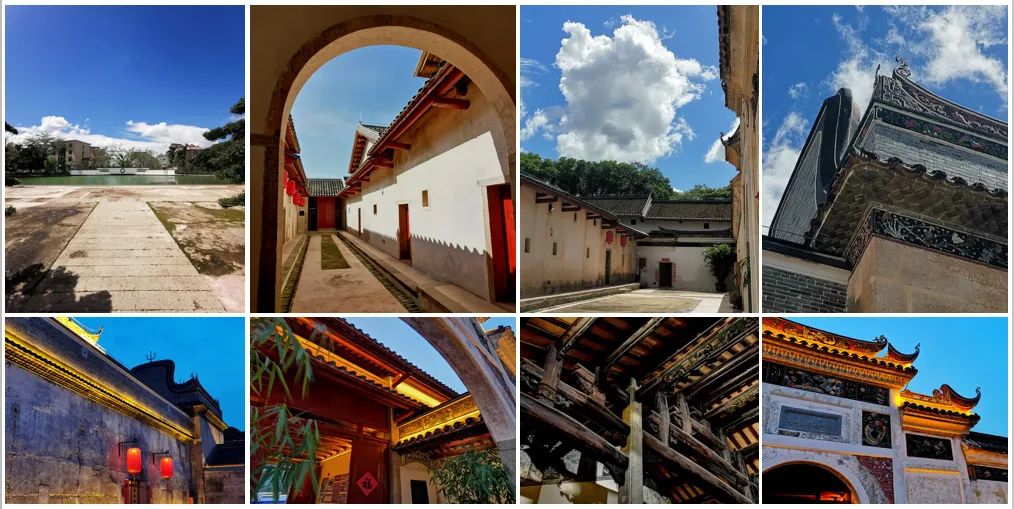

自大田世居确定为不可移动文物之后,在其遗民对故居也抱有强烈修缮保护的意愿时,即昭示着生机或将重现。“机会永远属于有准备的人”,终于在政府和家族的双推动下,2017年底启动了大规模的保护修缮工作,接着2019年中又开始启动不可移动文物活化利用的社会化运营工作,从而逐步揭开了大田世居神秘的面纱。

《源盛陈氏族谱》对大田世居的总体特征有个简短的描述:“大田世居被誉为岭南的乔家大院,是最具代表性、且融入徽派建筑元素的客家清代围龙屋民居建筑,三堂二横一倒座一围龙、牌楼灰塑栩栩如生,四座角楼由四周厚实的高墙相连,遥相呼应,东西两侧伸手屋出入禾坪,前月池、后围龙。一雕一梁独具匠心,整体格局自成一体。”这段描述只能给我们提供一个大概的认识,其它关于大田世居的记录只能够见到“只字片语”了,市面上很难找到更多系统、详尽的资料可以阅览,或许观瞻建筑本体和与家族老人交流是我们了解大田世居最直接有效的方法了。

目前进入大田世居唯一的通道是源盛路,源盛路末端便是源盛老屋村八号大田世居。当推开大田世居左伸手屋粗重厚实的褐红木门,透过伸手屋过厅的拱圈门,一道宽阔的禾坪便展现在我们眼前,连接左右伸手屋及围屋正门、左右侧门的路面用一米四宽的大麻石条铺就,左右侧门条石形成外八字延伸至月池台阶,方便当时族亲漂洗和取水,其余部分则由三合土铺筑而成,禾坪是约一千二百平方米的阔绰空间,三面由左右伸手屋和俨然的倒座夯土墙包围,一面临水(月池),站在禾坪上,不仅可以放眼远方,也可以与建筑进行近距离对话。从前,禾坪不仅是丰收后晾晒粮食的晒场,也是宗族大型聚会的广场,更是小孩嬉戏打闹的运动场。未来禾坪或将承载起社区公共文化交流的重要舞台,和着时代的节拍发挥新的历史作用。

来到禾坪中央,面对正中大门,大门上方镶嵌大青石石刻牌匾,阳刻中正粗壮、苍劲有力的榜书“大田世居”四字,落款“清道光伍年季夏月念(通廿)二日建造”,正立面为倒座外墙,由厚重高大的夯土墙及青砖女儿墙、龙船脊组成,夯土墙和女儿墙上各间距12个葫芦形枪眼,和四周厚重的外墙、四个角楼、楼顶马道以及坚固机巧的大门共同构建了整个建筑的安全防御体系。这使人不得不联想起欧洲中世纪贵族居住的城堡,贵族们为争夺土地、粮食、牲畜、人口等而不断爆发战争,密集的战争导致了贵族修建越来越多、越来越大的城堡,来守卫自己的领地。同样由中原一路迁徙南下的客家族人,在经历各时期的各种动乱和侵扰之后的安全意识觉醒了,这种觉醒表现在建筑上,则体现了对家族财富的保护并捍卫宗族的延续和人身安全。没错,南中国滨海客家民居建筑因此也被称为“客家围堡式建筑”,与欧洲贵族城堡殊途同归,具有一定历史意义上的相似性。

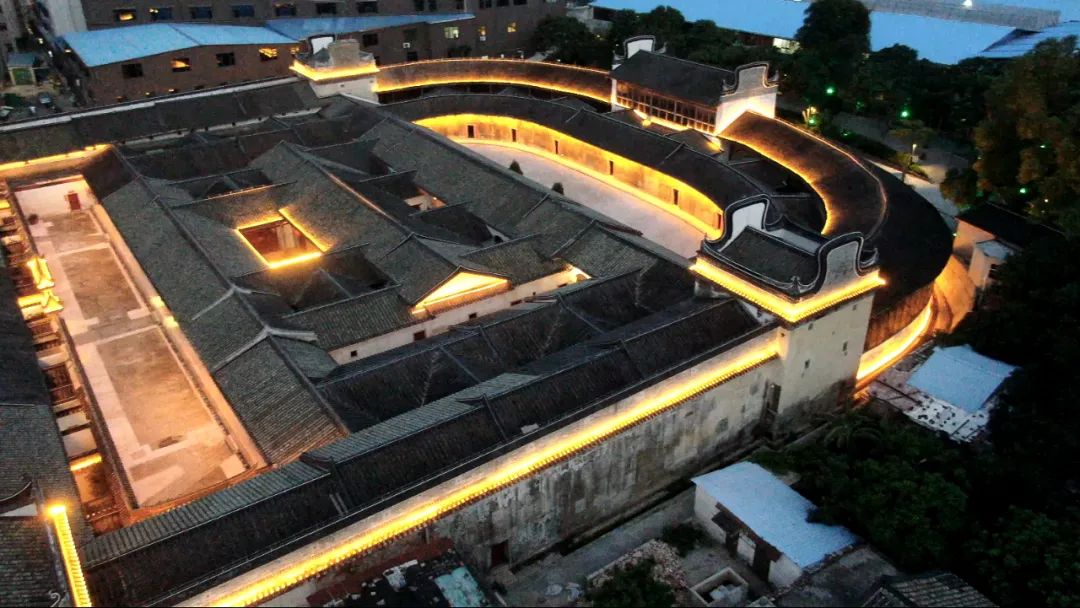

在禾坪中央环顾左右,确实会感受到这种安全感,前有宽阔的月池水面阻隔,左右有伸手屋大门紧闭,自然形成了整个建筑第一道安全屏障。第二道屏障当然是建筑主体,世居由倒座、中三堂、左右横屋、后围笼、镬耳山墙四角楼、通道及过厅组成,间隔下天街、左右天街、化胎和天井等露天空间。主体建筑的安全保障体系,主要由四周厚实的高墙及由高墙连接的四个炮楼合围而成,前有坚固防火攻的趟龙门、四周高大厚实的夯土墙上有规范排列的枪眼、墙顶有凸起的飄檐、屋顶有环围屋的跑马道等组成。两道安全屏障为保障家族的休养生息奠定了坚实的基础,同时也营造出独特的中国特色民居建筑体系,使“客家围堡式”建筑的文化价值得以彰显。

大田世居整体呈左右对称结构,共二十九个居住单元,每个居住单元也取左右对称式,左右横屋每户之间有通道相连。这种建筑格局体现了中华民族中庸之道的哲学精神,同时也体现了家族互帮互助、和睦相处的持家理念。

正大门由麻石围砌而成,两扇厚重的木门加粗壮的方木扣挡,组成坚固的堡垒,并暗藏玄机。防火攻、防盗抢,高大挺拔、易守难攻,谓之“趟龙门”,“趟龙门”也是家族主要活动的出入口。大门两侧张贴“大屏开鼓嶂,田宅拱银峰”五言藏头联,对联不仅点明了世居的地理位置优越性,也体现大田世居的脱颖而出的气势,暗喻陈氏族人勇于进取的开拓精神。据传,这幅对联从世居建成后一直沿用至今,每逢重大节庆必悬挂之,从来没有变过,这也说明家族对先祖的敬重和家族精神传承的坚守。

由正大门而入,通过宽敞的过厅就是拱圈门牌楼,牌楼颇具气局,四柱三幅式,从上至下,依次为龙船脊、辘筒瓦屋面、壁绘图案、吉祥灰塑、青石牌匾、拱圈门,左右对称造型。尤其是灰塑,值得推崇,表现青龙、金虎、麒麟、麋鹿、喜鹊、蝙蝠、花卉等双面各八组吉祥浮雕灰塑图案,雕塑精巧、寓意丰富。中间镶嵌青石阳刻“义笃江州”四字,与背面“晖承颍水”共同昭示了大田世居的陈氏家族的族系源流,即近溯九江德安义门陈,远追颍川,颍川是义门陈氏的发源地,也是当时颍川郡的望族。源盛陈氏先祖经多次转辗迁徙,源盛始祖元章公三子联光公最终选择此风水宝地落地生根、发枝散叶。

下天街向东西两翼延展,宽度六十余米,进深约八米,是一块长方形的露天空间,是家族相对隐秘的休闲和活动空间。跨过下天街就是下堂的门廊,柱础 石柱 木梁架(瓜柱、柁墩、挑梁等),中间横梁雕刻十二生肖浮雕,瓜柱、柁墩、挑梁同雕精美纹饰,造型生动,是世居保存较为完好的、难得的木雕精品,仔细欣赏,不得不叹服当时能工巧匠的工艺水平。门头悬挂“义门世家”牌匾,此牌匾由义门陈总会新近赠与,以“义门堂号”昭示天下义门一家亲。

下面我们该“登堂入室”了。

“登堂入室”原讲的是孔子和他弟子的故事。子曰:“由之瑟奚为于丘之门?”门人不敬子路。子曰:“由也升堂矣,未入于室也。”意思指孔子的弟子仲由瑟弹得不错,达到了登堂的境界了,但还没有入室,还没有达到与老师讨论的层次,同学们不应轻视他,夫子告诫弟子们:学习要循序渐进,才能够登堂入室,达到更高的层次和境界。

中国民居建筑的精华集中体现在厅堂部分,不管是徽派建筑、赣式建筑还是客家建筑,厅堂具有至高无上的地位,它不仅是一个家族活动的重要场所,也是会见宾朋主要阵地。厅堂集多功能于一体,比如喜庆活动、家族议事、宾朋接待、教谕长幼等都在此举行。

大田世居的中堂与江南的厅堂格局又有所不同,大堂不直接连通居室,而是通过东南西北四个通道连接到单元住户,且空间格局也比江南的厅堂复杂了许多,中堂包括:左右次间、左右花厅、天井、大堂。通过下堂明间,首先映入眼帘的是一方通达天幕的天井,天井就像镶嵌在房顶的一幅变幻多姿的图画,可观四序更替,可赏阴晴圆缺。偌大的天井不仅解决了周边房屋采光的问题,也解决了雨天屋面排水的问题,更重要的是“纳天地之灵气,蕴日月之光华”,使建筑充满无限想象的空间。我想这也是古人对于“天人合一”的营造智慧之体现吧。

古代大户人家的厅堂,讲究长幼有序,中规中矩,以正厅中轴线为基准,采用对称式布局,家居的摆放也采用成组成套的对称式摆放。大田世居的大堂也不例外,左右采用四根方石柱和二根粗圆木柱抬梁式结构,支撑了大堂的中空空间,直达屋顶,使大堂显得宽敞高大而空灵。在中堂脊檩下方,都会加置一根檩条,这根檩条下部削平,并雕以纹饰,称为“子孙梁”,另外在脊檩往前数第三根檩条下也会加置一根檩条,这一檩条是族内添丁挂灯之处,故称为“灯梁”。灯梁与子孙梁在结构上起到拉接两侧山墙之作用。加上两边山墙上绘制的充满故事情节的壁画,显得古朴而高雅,显示了古代民间工匠高超的建造技艺。

大堂入口为开趟式,左右各镶三扇雕花门,上置回纹窗花隔扇。挡中屏由六扇实木隔扇门合成,上置横式窗格且镶实木牌匾“德星堂”,左右木柱悬挂木匾行草堂联一对,阳刻鎏金、苍劲有力,上联“远追惟一惟精执中之道法期奕世遵为心法”,下联“近溯难兄难弟盛德之贤声愿后人保此家声”。

自得姓以来,“颍川堂”、“德星堂”是义门陈氏堂号使用最多的堂号,义门分庄后,后裔为区别其它陈姓派系,衍生出了诸如:“义门德星堂”、“光义堂”、“怀义堂”、“宗义堂”、“重义堂”、“重德堂”、“聚德堂”、“笃义堂”等。但大多数后裔用“义门堂”作堂号。大田世居所用“德星堂”,源于东汉时太丘长陈寔。当时的陈寔德高望重,誉满朝野。因党锢之祸遇赦后,退隐故里,平心率物。他的子孙也都很贤德,共同组成了一个“德星群落”,唐代太子太傅陈邕在漳州建立“德星堂”起,而后传续。

堂联下联中的“难兄难弟”,也源于陈寔长子陈纪和四子陈谌兄弟德行高尚,难分高低而被人称道,期望后人发扬兄弟先贤之盛德。上联中“惟一惟精执中之道法”出自《尚书·大禹谟》,“人心惟危,道心惟一,惟精惟一,允执厥中”,意思是:人心难易其危,道心难得其真,求真必须精纯专一,治世贵在守中固善。据传,这十六字源于尧舜禹禅让的故事,尧舜传位、舜禹传位之时,所托付的是治理天下的重任和华夏文明的薪火;可见其寓意深刻,意义非凡。《荀子·解蔽篇》中也有类似的引注,《道经》曰:“人心之危,道心之傲。危微之几,惟明君子而后能知之”。此乃儒学及中国传统文化中著名的“十六字心传”。对联上下工仗,引经据典,内涵深刻,不仅有深厚的家学渊源,又道出了深刻的人生哲理。

难能可贵的是,陈氏的堂号和堂联,不是一个狭隘意义上的一个家族崇尚的处世之道,而是融汇了中华民族传统文化的精神内涵,具有广泛的普世价值。

天井左右相对的开敞空间谓之“花厅”,也称大堂以外的客厅,或是进入大堂前稍事休息的地方,也作书房。左花厅檐下窗扇背面悬挂“翰墨飘香”,右花厅悬挂“图书满壁”榜书牌匾,三面墙上方题写书法和壁画,满满的书香气息。据传,早期家族在此处办过私塾,教化子孙后代要勤于劳动,读书明理。中国农耕社会时期的这种“耕读传家久,诗书继世长”的文化传统在此处得到了充分的体现。历史的气息、朗朗的书声透过层层的屋檐,透过天井飘向天空,一个家族的梦想从这里开始。

挡中屏两侧的耳门进入上堂,上堂由天井、左右耳房、祖堂构成,是祭祀祖先或先贤的场所。江南民居则把近祖牌位直接供奉在厅堂之上的,也有同门家族集资另行选址专门兴建大族姓宗祠的,而客家围屋采用“祠居合一”的方式,把上堂独设为祠堂来供奉祖先牌位和祭祀,当然各房子孙办理婚、丧、寿、喜等活动时也经常在此举行。祖堂神龛由木板雕刻、鎏金纹饰装饰,镶嵌“爱敬堂”匾,整体庄严肃穆。

从中堂天井或上堂天井两边的通道便可以进入两边的住户单元,也可以进入到左右天街及左右横屋的住户单元,当然,也可以从上天街两边侧门进入左右天街和左右横屋。中三堂左右各三个住户单元,左右横屋各五个住户单元,连同倒座四个和后围龙九个住户单元,共计三十九个住户单元。每个住户单元格局基本相似,由过厅、天井、中庭、偏房、阁楼组成,一个住户单元就是一个小家庭,三十九户人家形成一个即相对独立又互相融通的一个大型“家族群落”。这些住户单元是如何按辈分分配的呢?据大田客家文化中心理事会陈小峰秘书长介绍,一般按照长幼有序的分配方式,即上堂间为长辈或年长者居住,按照辈分和年龄依次为中堂间、下堂间、左右横屋间,倒座间一般为长工和佣人居住。

从上天街左右侧门穿过左右天街,可以直通到后围龙,后围龙为弧形布局,因受某种因素的影响未能建成,仅仅留下了一个高低不等的“斗廊式”墙体格局。但经长时间的风吹、雨淋、日晒,也多已残损破败,现作为遗址保护项目,设计单位提出:“呈现式续建,遮蔽式保护”的创新性文物保护理念,呈现了后围龙屋顶应有的形制。后围龙比前面建筑略高,中间望楼形成整个建筑的至高点。这种前底后高的取势符合客家围龙屋的基本特征,也充分体现了建筑设计的科学原理。从前到后依次为月池、禾坪、四角楼围屋、后围龙(含望楼)、风水林(后山),按层次设台阶抬高,也叫“步步登高”,屋脊也随地面层层升高,跌落有序,这种设置不但适应实际地形,还可满足观瞻和排水需要。弧形围龙前宽阔的拱形三合土地面名叫“化胎”,状如孕妇之肚面,有转化胎息之意,预示着子孙连绵不断,家族繁荣昌盛、生机蓬勃。

一座客家围屋就是一个父系氏族体系,就是一个长幼有序的家族关系的总和。血缘是一种奇妙的东西,这种与生俱来的关系无论你走到天涯海角永远伴随着你,这种血溶于水的亲情永远让人无法割舍。

一旦相见,便会如故!

每逢重大节庆,源盛陈氏家族均会举行重大的敬祖祭祀活动,特别是国庆期间,一年一度的宗亲会都会在大田世居举行,这一天无论你身在海外,还是旅居他乡,都会从四面八方共赴这一感恩大典,以感怀先祖、共襄盛举;以相续前缘、共叙佳话。乐哉,幸哉!

而今的大田世居,尽管经过大规模的修缮,按照国家文物保护修缮的原则,建筑本体的历史信息得到良好的延续,正是由于这些历史信息昭示着大田世居的岁月沧桑和历史沉淀。时间是把雕刻刀,把它雕刻成了一幅充满万般风情的立体画卷:一面墙、一扇窗、一堵门、一块砖、一片瓦、一根柱、一条梁、一块匾无不在时刻倾诉它曾经的辉煌和沧桑的过往。

品读它,就是品读一段有意味的历史,一事一物总关情。

用历史的眼光看古建,毋庸置疑,大田世居不啻为一座规模宏大的民居建筑,它布局合理、格局完整、设计科学、工艺精湛,不仅是一个民族、一个地域、一个特定时代的建筑活样本,而且它留给我们的是一个民族奋斗不息的精神气度,彰显了一个时代的象征意义。

从物质文化遗产和人类文化传承的层面来说,客家围屋伴随着人类迁徙衍化而演进。从大田世居本体我们不难看出它融合了徽派建筑、赣式建筑、广府建筑甚至欧式建筑的某些特征,除大木作、木雕、瓦作等中国古建中通用的营造法式外,牌楼则吸取了徽派牌楼的一些特色,而灰塑则与广府建筑类似。当然客家围屋自成一体,是典型的因地制宜的移民文化住宅建筑形式,不仅结合了家族群落的实际需要,也适合属地的地质气候条件,创造性地把生活居住、安全保护、祠堂祭祀、家族集会等功能集于一体,是具有明显时代和地域特征的民居建筑,它在中国特色民居建筑中占有一席之地,具有很高的科学、艺术和历史文化研究价值。

大田世居以及坪山区和龙岗区各地的、各种形式的客家围屋,共同见证了中国客家人迁徙求生存的历史潮流,是客家迁徙移民的经典物证,也将成为深圳城市化进程中新客家文化拓展的历史底色。

有感于先辈在艰苦的技术条件下仍然保持对生活品质孜孜追求以及对中国优秀传统文化的追崇,有感于建筑艺术与文化的紧密关系。我怀揣着一颗真诚感恩之心,向我们的祖先致以崇高的敬意。

文脉绵延而持久

“岁月,当真无情。任凭沧海桑田,世事变迁,它都冷眼旁观,绝不会为任何一个人,放慢脚步,停留驻足。时光的流逝,仿佛一双苍老又温柔的手,不停的推着我们向前,再向前。”

历经风雨的大田世居,穿越了二个世纪的时空,总是在诉说着它不曾泯灭的历史经典。它的前世伴随着人类漫漫的迁徙之路而演变,它的未来是否依然会伴随着人类的发展而发展?

人类文明进化、文化的多元化,一定意义上是人类迁徙过程中不断衍化而产生的。

很显然,大田世居是一个家族兴盛后至高荣光的历史见证,这支来自江西德安义门陈氏的客家氏族,历经转辗迁徙,最终在源盛村落地而居,从此得以休养生息。

据历史记载,德安义门陈氏因为民风淳朴、教化有功,中和四年(公元884年),唐僖宗李儇为其御笔题赐“义门陈氏”。此后,义门陈氏多次受到皇族表彰,闻名遐迩。

有联道:

义门传家,和聚三千口,世间第一。

文风遗范,同居五百年,天下无双。

而公元1062年宋朝皇帝宋仁宗觉得陈氏孝义太盛,拟将其散至全国各地,作为忠孝典范以感化世人,因此下旨“摔锅分家”,分为291个庄,散布全国十六个省。

自源盛先祖魁公(廷璋)在汀州庄开基始,至十七世必富公迁徙兴宁甘葛岭立基,再到二十七世元章公迁徙龙岗墟创业发家,其子联光公在大田置地建立大田世居止,历经唐明清三朝逾七百六十年。这种“和睦而居,治家有方”的义门家族精神最后到底影响到了多少人和多大范围?暂时没有系统的研究资料可以参考,但以我个人的臆想,受义门陈氏家风家训的影响,尽管达不到德安时期几千人聚族而居的盛况,但“四世同堂”的居家传统应该还是普遍现象,特别是到了客属地区后,大型的客家围的诞生,在一定意义上又出现了义门陈氏聚族而居的历史景象。

实际上陈氏的“治家有方,和睦而居”的家族传统,一直影响着后世的行为方式,也一直被世人传颂,这得益于义门家族严谨的族规、家训和严密的组织管理制度,也得益于“推贤任能唯才是举”的用人机制,不分长幼由贤能之人主持家政。“人无私财,厨无异馔”,“大小知教,内外如一”,营造了一种公平、融洽的家庭氛围,使人无私念,这种良好作为也在一定程度上丰富了中华民族的传统美德。

流传至今的陈氏家规由《家法三十三条》、《家范十二则》、《家训十六条》组成,是一部完整的家族管理制度,由江州长史兼右散骑、御史大夫赐紫金鱼袋臣、七世家长陈崇在唐代大顺元年撰就。陈崇在《家法三十三条》前序中说到:“欲齐其家,先修其身,”“治家不可不立乎纲纪、纲纪不举,则版权法目不张,纲纪一正,则条目秩然。”从中可以看出制定家法的意义。整部义门陈家族规范集中体现了忠孝仁义的儒家理念,闪耀着民主和智慧的光芒,在维系陈氏义聚中发挥着至关重要的作用,同时也对当时社会产生了重要的影响,许多内容至今仍然有借鉴意义,社会各界也十分推崇,连中纪委的网上也有登载推荐。

大田世居的陈氏家族,已经走过了二百年的风雨,繁衍近十代族孙,“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦”,大田陈氏一直遵循义门陈优良家风,始终秉承做仁义之人,行情义之事;做正直之人,行公道之事;做忠孝之人,行有益之事。就这样一代一代传承了下来,至今没有一人因违法乱纪而身陷囹圄,由此可以看出,义门家风的影响深远。

“男人国是家,家正天下定。”

浓烈的家国情怀是义门陈氏融于骨血的精神传承,发生在源盛陈氏及大田世居的几个历史故事颇能见证,如陈谷如、陈锡朋、陈育光以经营米店作为掩护为东江纵队搜集传递情报、藏匿枪支弹药,为龙岗的解放做出了贡献。历史也不会忘记,陈谷如冒着生命危险在大田世居秘密救治游击队伤员的英勇事迹,1998年7月,陈谷如、陈锡朋分别被授予中国人民解放军粤赣湘边纵队东一支二团纪念章以及中国人民解放军粤赣湘边纵队老战士称号,2015年9月陈锡朋再被中央军委授予中国人民抗日战争胜利70周年纪念章一枚,并获得嘉奖。

在移居海外的源盛陈氏侨民中,陈承宽就是其中的杰出代表,他在香港以汽车修理、运输和经营药店等发家,曾当选香港崇正总会第十二届会长,他团结乡党、情系乡梓,为家乡捐资建校,为家乡的教育事业发展贡献了力量。

······

不入大田深处,不知大田滋味。

我想,这个“深处”应是探寻历史时光隧道的“深处”,一方面必须从建筑风貌特征、建造技艺去体味中华建筑“一衣带水”的营造智慧体系;另一方面必须从人类学的角度去品味大田世居曾经发生的有社会意义的人和事。以至使二方面综合去挖掘和丰富客家文化基因以及客家文化的当代意义。

我们从遥远的历史中走来,从来不曾迷失,未来我们将走得更加坚定而从容。

(文:陈铜强于深圳DCC文创园 义门陈文化研究会 陈汀州整理)