粤北大显祖陈阳满圣像

第一章 广东清远市陈姓源流概述

陈氏是清远的第一大姓氏,现有35万多人,分布遍及市域各地,其中以英德、清新、阳山为多,占了全市陈姓人口的70%以上。陈姓来源复杂,支派繁多,除几个大家族外,还有不少人口不过上千的小家族。清远市各县面积及陈姓人口:1)清城区:面积1262平方千米,陈姓人口约3.2万。2)清新区:面积2171平方千米,陈姓人口约4.6万。3)英 州(英德市):面积5679平方千米,陈姓人口约9.2万。4)桂阳县(连州市):面积2661平方千米,陈姓人口约2.7万。5)佛冈县:面积1302平方千米,陈姓人口约3.1万。6)宣乐县(阳山县):面积3372平方千米,陈姓人口约6.3万。7)连南瑶族自治县:面积1231平方千米,陈姓人口约2.7万。8)连阳县(连山壮族瑶族自治县):面积1264平方千米,陈姓人口约1.1万。

根据现存的史籍,陈姓人最迟在唐末已经入居今清远市域。但现居住的陈氏诸族支是宋朝以后才迁来的。最早是连州西岸冲口的陈氏,入迁于北宋初年,开基祖陈伯先在北宋开宝年间(公元968年—976年)由广州迁来定居。目前这个家族已有40多世传人,族裔散布在西岸、东陂、保安与连州镇等地,总人口上万。其二世祖陈铸、陈铨俩兄弟同登北宋天圣丁卯科(公元1027年)进士榜。为了纪念这两兄弟,连州西岸冲口古村相继建成了双桂坊、进士亭和崇德坊、启明坊等有深厚文化底蕴的建筑设施,因此也被选入省级古村落名单中。

而在清远的陈姓中,人口最旺的是陈阳满家族。据其族谱记载,陈阳满生于元至正十一年(公元1351年),系江州义门陈氏91世祖(注:据考陈阳满为汀州庄峰公脉派永奇公后裔),原籍在福建上杭。元末,少年陈阳满随父由闽入粤,明洪武初年,陈阳满应征从戎,后在统兵征抚阳山“瑶乱”中立有大功,被封为瑶长官。于是,陈阳满在今英德大湾和阳山杜步两地购置田产,修建豪宅,安排诸子分居创业,迅速成为清远市域陈氏族群中人口最多的大族。其后裔主要散布于英德的大湾、浛洸、黄花、九龙,清新的石潭、浸潭,北伐名将陈可钰(清新石潭人)是这个家族引以为荣的族星。

英德陈氏。英德是清远陈氏人口最多的县域,现有陈姓9.2万人。主要族支除了上述的陈阳满家族外,人口过万的还有陈符、陈思盛两大家族。义门陈汀州庄梅佐公第十代孙陈符(98世)祖籍是福建上杭,明初随祖父由闽入粤,宣德年间(公元1426年—1435年),陈符携三子由长宁移居今英德西牛响鼓岭开创基业。其后裔散布在英德的西牛、大洞、水边、英城、石灰铺、连江口,清新的禾云、鱼坝、高田,连州的大路边等地的100多个自然村,并有分支移居市外和海外。族众数以万计,仅发祥地西牛就有1万多人。义门陈汀州庄梅佐公后裔陈思盛的祖籍也是福建上杭,随其祖父迁入广东龙川。明正统年间(公元1436年—1448年),陈思盛在今英东桥头板铺开创基业。其后裔散布英德桥头、大镇、鱼湾、大站、英城等地,清新太和、龙颈、江口、石马等地和城区、佛冈、连州都有其后裔居住。仅仅是发祥地桥头有其裔超过4000人。

另外,现居清远的陈姓人口一两千的中小族支也很多。如英东桥头坪山陈氏,开基祖是陈仲一郎,其先祖属由闽入粤的客家姓氏,仲一郎于明中期入居坪山,传21代,现有后裔1500多人,已故的清远市市长陈权即是其后裔。清新区石颈镇中洲村陈氏,开基祖陈有佐,乃汀州庄梅山公第13世孙,清乾隆4年(1740年)从上杭迁来,现已衍传至1000余人。

人文概况。清远陈姓影响深远,人才辈出, 文武双全。在清远人文史上,陈氏产生过众多光耀史册的人物,可谓文武双全。 陈氏名人有唐末五代的乐曲家陈拙,北宋时期兄弟同登科的陈铸、陈铨,北伐名将陈可钰等。连南三江为清远陈氏哺育了第一颗耀眼的族星陈拙。陈拙是唐末五代人,唐天佑二年(公元905年)考中进士,受著作郎。后仕南汉为吏部郎中,知制诰,其政治才干得到南汉王赏识。但其过人之处凸显在艺术的造诣上。著有《大唐正声琴谱》,载历代琴家曲论、操名及古帝王、名士之善琴者;补《新徵音谱》10卷,这本书是难得一见的粤人音乐类著作,时人争相传抄,影响深远。而南宋时期连州的陈宗谔,善于写作,家设“养源堂”,有很多著述。抗金名相张浚谪居连州期间,唯喜欢与他论文。在近现代史上,清远陈氏也是人才迭出,其中广为人知的有陈可钰、陈枫、陈见田等。陈可钰是清新石潭人,光绪期间考入两广陆军学堂,后追随孙中山革命,先后担任总统大本营警卫团团长、国民革命军第四军副军长、代军长、国民政府中央政务会议委员会委员兼广东省政府委员及省军事厅厅长等职务。民国11年(公元1922年)6月,陈炯明叛变革命,炮轰总统府,陈可钰保卫总统府立奇功。北伐战争中,陈可钰以代军长身份率第四军进克两湖,屡战屡胜,赢得“铁军”称号。后其因病归里疗养,对家乡的文教事业作出了贡献。随着新中国的成立,清远的陈姓在政坛上也颇为活跃。如清远建市后,英德籍陈权先后担任副市长、市长和市人大常委会主任;阳山籍陈子思先后担任阳山县委书记、市政协副主席等职位。此外,担任过广东省监察厅副厅长的连州籍陈绍基、担任过广西某部师政委的阳山黎埠人陈湘尧、担任过广西水利厅厅长的阳山小江人陈中宁等清远陈姓领导干部,均在自己岗位上有一番作为。

第二章 阳满公家族源流概述

始祖阳满公原籍福建省上杭县珠玑巷,出生于元朝至正11年,即公元1351年。至正25年,14岁的阳满公随父亲龙颜,叔父猛颜从福建珠玑巷入粵,经过在半个广东范围的八次迁徒,于洪武8年(公元1375年)落籍于阳山县大木山,由此掲开了阳满公家族繁衍发展的序幕。明朝洪武三十一年,因扶瑶有功,策封公为军民督府事,载于史册。阳满公后人丕振家声,光昭祖德,经过数百年的生息繁衍,早成为一方望族。而今阳山县的杜步镇东江村和元江村以及七拱镇第五屯,是阳满公家族的发样地,这几个村庄的历史都在600年以上,各地的分支归根结底都可以追溯到这三个村庄。

阳满公妣刘氏、黎氏生子胜敬、胜养。胜敬字法敬,妣欧.谢.梁.邓氏生七男:子胜、子远、子富、子贵、子(阳)养、子乐、子庄(壮)。其中子胜公十个儿子,族裔繁衍最盛。阳山、英德、清新三地是阳满公家族的大本营。子胜公支系的祖地是阳山县社步镇东江大巷;子远公支系的祖地是阳山县杜步镇元江村;子富公支系祖地是杜步岩头大坪村,现已转移到阳城镇坪心村;子贵公支系祖地是阳山县杜步镇东江大围:子(阳)养公支系祖地是阳山县小江雷公岩:子乐公支系祖地是阳山县江英镇石井坳村。英德市九龙镇范正寨(甑寨)分支众多,成为不少阳满公后裔南迁的主要中转站。子胜公十个儿子,其中一公(琛)后裔分布主要在连南县寨岗镇以及阳山县黎埠镇、水口镇;二公(永广)后裔主要分布在阳山县七拱镇、小江镇、犁头镇、青莲镇及阳城水口;三公(薰)后裔分散居住于阳山杜步、英德九龙、清新浸潭及新洲:四公(九保)后裔集中居住在阳山县高峰镇和水口镇;五公(法泰)后裔居住地未详;六公(马福)后裔主要居住阳山县背莲镇:七公(法养)后裔人口最多,主要居住在清新县白湾、英德市黄花镇、九龙镇,此外还广泛分布于大湾、浸潭、石潭、东山、南冲、珠坑、新洲等地;八公(法真)后裔基本同样分布于上面各镇;至于九公(九孻)后裔则散见于阳山县七拱镇、太平镇及清新县的桃源、石潭等地,十公(什全)后裔主要分布于阳山杜步、清新石潭。英德、清新、阳山三地阳满公家族现今总人口在10万人以上,成为粤北地区人口最旺的陈氏家族。阳满公后裔迁外省乃至外国的也为数不少。

作为整个家族的文化特征,阳满公家族属于广府文化的范畴,是广府民系的一部分。阳山话是阳满公家族的母语,它是广府语言中的次方言。在发展演变的长河中,少数族支迁移到容家人聚居的地方,随乡入俗融入了客属民系。

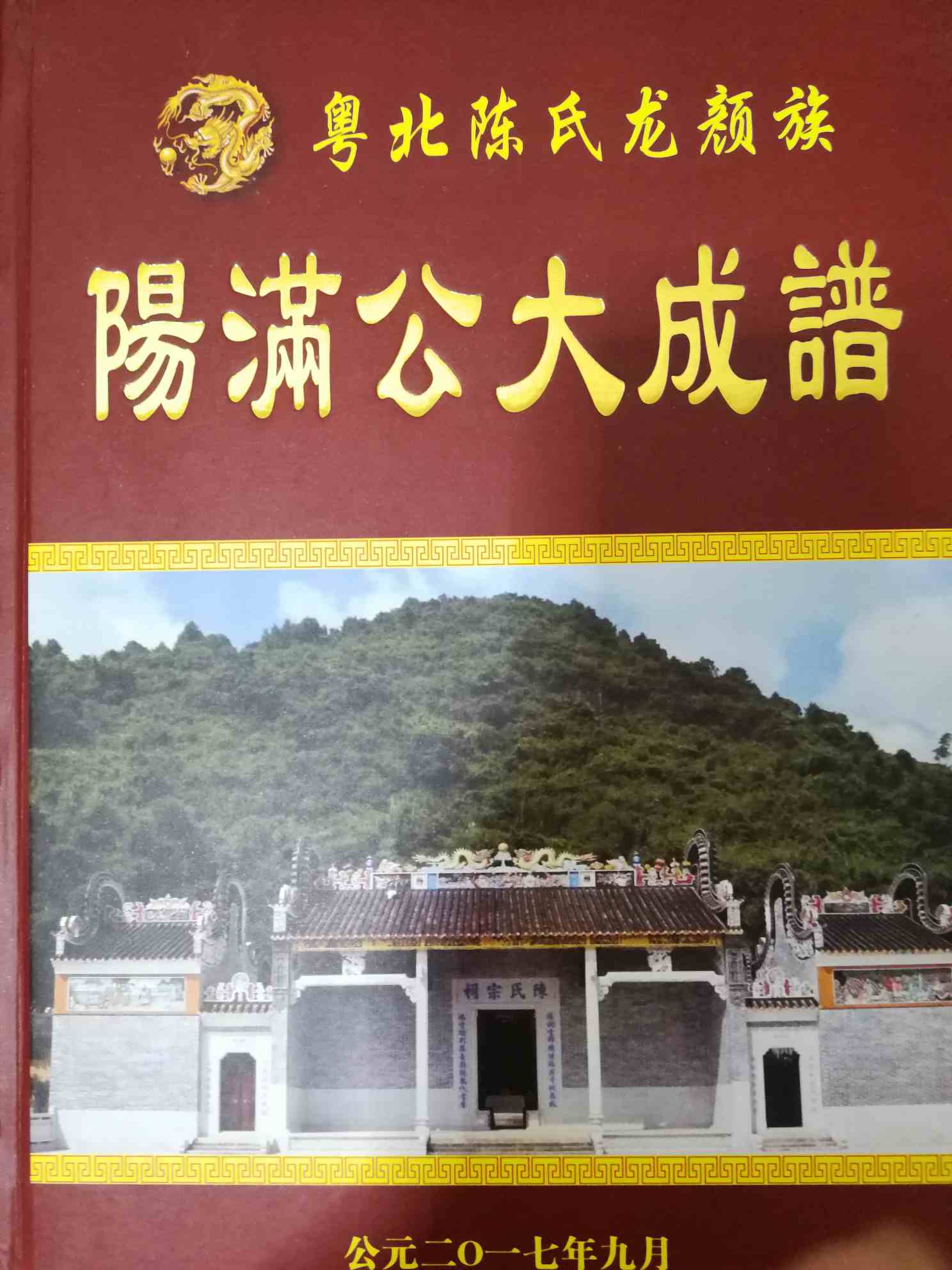

位于广东省英德市黄花镇石幌坪的陈氏宗祠(即阳满公祠)于2013年重建,历时四年,2017年丁酉岁十一月二十七日新历2018年1月13日重光,正月十三日是陈氏先祖阳满公诞辰,每年这天,阳满公后裔都会从四面八方赶来祭祖、庆贺。通过纪念活动,弘扬和传承孝德文化、孝顺父母、友爱弟兄、宗亲团结、和睦乡邻的优良传统。

第三章 清远市清新县、阳山县陈氏源流

始祖猛颜公,有子二,长子仲书、次子仲允。弟龙颜、田颜,龙颜之子阳满。猛颜公自小刻苦读书,关心国事。猛颜公所处的年代,正是元末之时。其时元政不纲,豪杰蜂起。1351年农民领袖刘福通在颍川利用宗教白莲教,发动农民起义,组织红巾军。接着彭莹玉、徐寿辉也在湖北组织红巾军起义。陈友谅也投奔徐寿辉的红巾军,渐升为元帅;1357年起兵杀死企图谋害徐寿辉的部将倪文俊,兼并了他的部队,接着攻克江西、福建诸地,自称为汉王。1360年,陈友谅率兵攻打朱元璋大败于南京附近的龙江。此时,到了已立之年的猛颜公同幼子仲书、仲允及龙颜之子阳满以及同族兄弟举起义旗,招兵买马组织一万多人,独树一帜开展反元斗争。他们从福建出发,攻略城池,转战江西、湖南、广东。至正二十三年(公元1363年),朱元璋听从刘伯温先攻势力强大的陈友谅,然后北定中原自立为帝的谋略,因而陈友谅大败于鄱阳湖而终。接着各地自立为王,互相又不联系的义军被朱元璋各个击败,元顺帝也于至正二十八年(即1368年)亡国。朱元璋建立明朝。明朝朱洪武大兵一到,各省归顺,惟有广东瑶人不服,谋反作乱。猛颜公兵权未散,应独树一帜,没有被贬为“疍民”,是后辈子孙之洪福也;洪武令其再立功劳,平靖粤北瑶地。明洪武8年(公元1374年),猛颜公同其弟龙颜、侄阳满来粤,以抚为主,恩威并济,手平瑶乱,安置瑶人连县三江,肃静回避,天下太平。由于平瑶乱有功,猛颜公升为瑶目总管,阳满公擢为都督,之后猛颜公落业于七拱草陂(古称江头圳)。

【始祖猛颜公碑文】

同治六年仲冬九日立 其修手校正。

始祖讳猛颜公,来阳之鼻祖也。溯自明洪武八年乙卯岁,与弟龙颜侄阳满,由珠玑巷迁阳,计其年方四十八岁,手平瑶乱,遂家於此焉。有明转运,大清未定,流寇窃发,族居散处,塚墓忘失,而各族子孙犹垒土以望祀焉。公诞于元顺帝八年壬午岁八月十六日子时,终于明永乐二十年二月十一日吉时,计其享寿九十六岁。仲书、次子仲允。弟龙颜、田颜,龙颜之子阳满。猛颜公自小刻苦读书,关心国事。猛颜公所处的年代,正是元末之时。其时元政不纲,豪杰蜂起。1351年农民领袖刘福通在颍川利用宗教白莲教,发动农民起义,组织红巾军。接着彭莹玉、徐寿辉也在湖北组织红巾军起义。陈友谅也投奔徐寿辉的红巾军,渐升为元帅;1357年起兵杀死企图谋害徐寿辉的部将倪文俊,兼并了他的部队,接着攻克江西、福建诸地,自称为汉王。1360年,陈友谅率兵攻打朱元璋大败于南京附近的龙江。此时,到了已立之年的猛颜公同幼子仲书、仲允及龙颜之子阳满以及同族兄弟举起义旗,招兵买马组织一万多人,独树一帜开展反元斗争。他们从福建出发,攻略城池,转战江西、湖南、广东。至正二十三年(公元1363年),朱元璋听从刘伯温先攻势力强大的陈友谅,然后北定中原自立为帝的谋略,因而陈友谅大败于鄱阳湖而终。接着各地自立为王,互相又不联系的义军被朱元璋各个击败,元顺帝也于至正二十八年(即1368年)亡国。朱元璋建立明朝。明朝朱洪武大兵一到,各省归顺,惟有广东瑶人不服,谋反作乱。猛颜公兵权未散,应独树一帜,没有被贬为“疍民”,是后辈子孙之洪福也;洪武令其再立功劳,平靖粤北瑶地。明洪武8年(公元1374年),猛颜公同其弟龙颜、侄阳满来粤,以抚为主,恩威并济,手平瑶乱,安置瑶人连县三江,肃静回避,天下太平。由于平瑶乱有功,猛颜公升为瑶目总管,阳满公擢为都督,之后猛颜公落业于七拱草陂(古称江头圳)。

第四章 阳山县陈姓概况

截止至1995年,阳山全县总人口在3000人以上的姓氏共33个。其中总人口超过1万人的有陈、黄、李、梁、邓、冯、欧(含欧阳)、毛、张、刘、唐等11姓,以陈姓人口最多,达6.43万人。

周武王伐纣灭商,把舜的后代胡公满封于陈(今河南开封东),后裔以“陈”为姓。陈氏(颍川堂)堂联:①颍川世泽 太史家声②义门世德 岐国家声。

宋代,陈志用由福建迁阳山新圩鸦山湖。明洪武初年,陈龙颜及子陈阳满由福建上杭县珠玑巷迁阳山杜步东江,陈猛颜迁七拱草陂。 明万历三十年(1603),陈大官由三水县迁阳山水口黄草岗。清康熙年间,陈日兴由英德县大湾迁阳山水口河坪,已传16世。清乾隆三十一年(1766),陈祖兆由长宁县(新丰)迁阳山秤架。清乾隆五十一年(1786), 陈开亮由长宁县迁阳山秤架,已传10世,清中叶,陈光裕由惠州三多塘迁阳山洞冠岩角。

陈氏裔孙衍居于县内各乡镇,杨梅、白莲外,其他乡镇均超千人以上,全县陈氏人口6.43万人,占县总人口的13.27%。

第五章 清远市清城区陈氏概况

(一)源潭陈氏:连安黄淇水村陈氏,其祖先(和字辈)于清代由丰顺汤坑镇潮乡迁徙而来,至今已有200多年历史,繁衍11代,今连安居住陈姓人口2800多人,主要分布在下寮(下一、下二)、上寮(上一、上二、上三、连一、连二)、桔仔山、早塱、下岭、新塘寮、下屋、新油榨等自然村落(统称为黄淇水村)。

(二)青龙陈氏:青龙陈氏,其祖先南国公于300多年前由从化龙潭官庄迁徙至源潭青龙岗落户,至今已繁衍14代,今青龙岗居住陈姓人口2500多人,分布在新村、水白田、高埔等自然村落。青龙岗陈氏后裔有部分迁往区内银盏林场蕉坑村、坝坑村。

(三)石角陈氏:田心陈氏,其祖先陈嘉裕、陈祖文父子原居兴宁南门于清代迁徙至石角田心定居,至今已繁衍10多代,今石角田心居住陈姓人口分布在河岗村、新群村、禾谷村、大树村、石狮村、高屋村、乌石村、社岗村。分支到石角镇内其他地方的有沙坑西联村、七星横屋村、回头岭村、陈元村、石岐石龙头村、塘基中间咀村、西牛岭村、西牛南村、马头的竹园村、新基新安村等十支。分支到其他镇的有龙塘镇泗合、横荷镇旧屋等二支。分支到其他县(市、区)的有龙门、五华、新会、潖江(今属佛冈县)等四支。

(四)横荷陈氏:佛祖陈氏,其祖先陈智盛于清代雍正年间从揭阳县回姑山土尾村迁徙到清远珠明旺村(今龙塘镇半边月东边冲村)定居。乾隆年间,陈智盛之第三子陈廷凤从珠明旺村迁到严和泽村(今横荷佛祖和丰村),至今已繁衍10代。今横荷佛祖居住陈姓人口1000多人。

(五)大有陈氏,其祖先于清代从广西梧州迁徙而来,至今已繁衍10代。今横荷大有居住陈姓人口540人,主要分布在上大角二、上大角四、竹仔围等自然村落。

(六)龙塘陈氏:(1)新庄新龙村陈氏有二支,一支由河源埔前塘迁徙而来(迁徙时间不详),至今已繁衍6代,今居住陈姓人口69人。另一支于100多年前从番禺迁徙而来,至今已繁衍6代,今居住陈姓人口30人。(2)石岭灰沙基村陈氏,其祖先达公于清代中期从揭阳县迁徙而来,至今已繁衍8代。今灰沙基村居住陈姓人口200人。灰沙基村陈氏的的一支分支到西白岭,繁衍4代,今居住陈姓人口31人。(3)半边月东边村陈氏,其祖先智盛公于清代雍正年间从揭阳县回姑山土尾村迁徙而来,至今已繁衍10多代,今半边月东边村陈姓人口分布在月一、月二、月三、月四等村落。分支到镇内其他地方的有民平西泽村。分支到镇外的有石角田螺岗村、横荷佛祖严和泽村(今称和丰村)、源潭桔仔山。

(七)办冲新连村陈氏,其祖先子全公于清代末期从英德县迁徙而来,至今已繁衍7代。今新连村居住陈姓人口118人。办冲高塱村陈氏,其祖先于清代末期从南雄县迁徙而来,至今已繁衍7代。今高塱村居住陈姓人口30人。办冲下寮村陈氏,其祖先于清代末期从南雄县迁徙而来,至今已繁衍7代。今下寮村居住陈姓人口60人。

(八)定安上瓦窑村陈氏,其祖先富田公于清代末期从福建迁徙而来,至今已繁衍7代。今上瓦窑村居住陈姓人口250人。上瓦窑村陈氏一支分支到太平镇(今属清新县)。

(九)安丰庙咀村陈氏,其祖先楚熙公于清代初期从南雄珠玑巷迁徙而来,至今已繁衍7代。今庙咀村居住陈姓人口350多人。

(十)井岭白坟村陈氏,其祖先必超公于清代末期从本镇大沙塘迁徙而来,至今已繁衍7代。今白坟村居住陈姓人口178人。

(十一)云路河边村陈氏,其祖先于清代乾隆年间从花县迁徙而来,至今已繁衍8代。今河边村居住陈姓人口有150人。

(十二)附城陈氏:长埔南西村陈氏,其祖先于清代末期从英德县迁徙而来,至今已繁衍7代,今南西村居住陈姓人口200人。

(十三)洲心陈氏:联岗大岗三村陈氏,其祖先于清代中期从南雄迁徙而来,今已繁衍10多代,今大岗三村居住陈姓人口70多人。

(十四)高桥陈氏:洞尾大窝村陈氏,其祖先于清道光二年(1822年)从源潭长岭迁来,至今已繁衍9代,今大窝村居住陈姓人口330人。

(十五)长岭长岭皮村陈氏,其祖先于清代从丰顺县迁徙而来,至今已繁衍10多代,今长岭皮村居住陈姓人口226人。

(十六)银盏林场陈氏:银盏林场蕉坑村、坝坑村陈氏迁徙自源潭青龙岗,为青龙岗陈氏的分支。

(陈氏文史研究员 陈汀州)

于2019.5.28